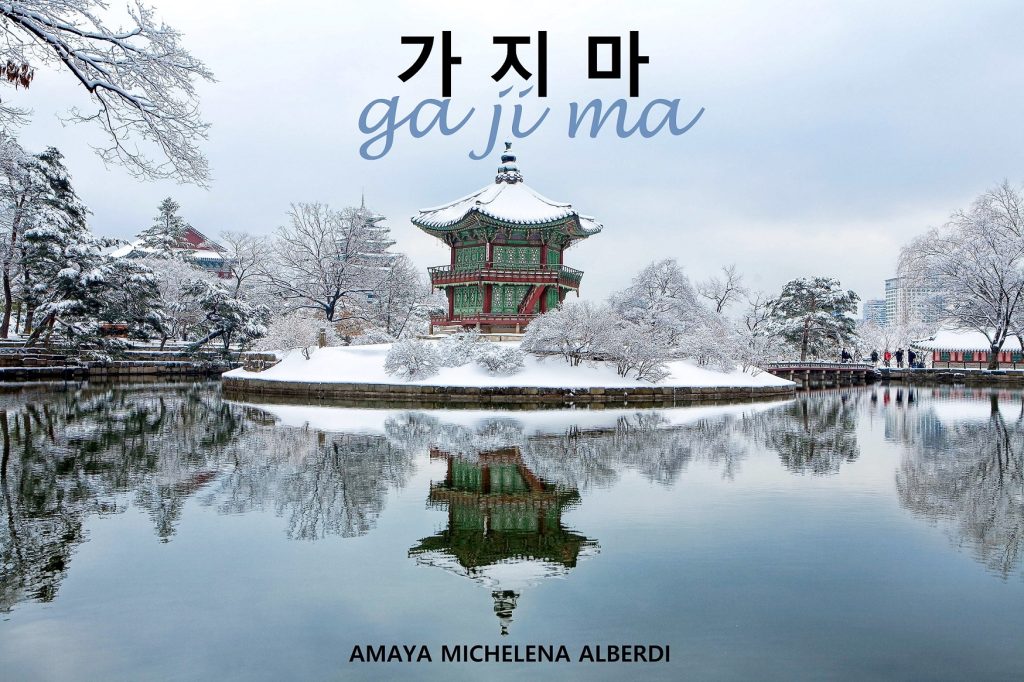

GA JI MA Capítulo 2

- GO MIN RA

¿Se puede decir que soy un tipo duro? ¿Que lo he sido, al menos? Diría que sí. Mis recuerdos más intensos están cubiertos de sangre. El primero fue el día que murió mi padre. Participaba en una cacería y fue alcanzado por una flecha destinada a un animal. Cuando llegamos al bosque, de él solo quedaba un rostro sin color, un gesto de incredulidad en la mirada congelada y un enorme charco de sangre que lo abrazaba. Tardó muy poco en quedarse frío para siempre. Aquel fue uno de los inviernos más crudos que recuerdo. Mi madre ni siquiera pudo llorar. Me tapó los ojos para que no guardara esa imagen de mi querido padre para el resto de mi vida, pero fue tarde. No conservé ningún otro legado de él. Únicamente su triste final. Lo que nos esperaba era sufrir. Mis cuatro hermanas eran demasiado pequeñas para entender qué pasaba. Y aunque yo tenía ocho años, ya sabía que todo el peso de la familia caería sobre mis hombros. El niño tímido y cariñoso que había sido hasta entonces tuvo que morir para que naciera un joven violento. Con la suficiente determinación para sacar adelante a las mujeres de la casa: mi madre, mis hermanas, las tías viudas, las solteras.

Dos años de peleas callejeras le bastaron a mi madre para gestar la idea que selló mi destino. Al cumplir los diez ella ya no esperaba nada bueno de mí. Así que me arrastró, ayudada por sus tías, hasta la indigna casa del carnicero, a las afueras del pueblo.

—Buena mujer, ¿está segura de que esto es lo que quiere para su único hijo?

—Estoy segura, adelante. —Su voz era aún más cortante que las herramientas de aquel hombre.

—Sabe que esto no tiene vuelta atrás.

—Lo sé, déjese de sermones y haga lo que tenga que hacer.

Mientras los adultos intercambiaban estas palabras yo permanecía callado y cabizbajo. Miraba con curiosidad el lugar donde nos encontrábamos, extrañamente limpio para ser una carnicería, un sitio que todo el mundo evitaba. Ni siquiera olía mal y no había moscas.

—Algunos chicos mueren después de la operación y es una agonía terrible. Yo no la querría ni para mis enemigos…

—¡Ay, ya! Conozco los riesgos… pero también las ventajas. Y estoy decidida. No queda otro remedio. —Mi madre no titubeó, era como una roca inamovible.

—Está bien, usted sabrá. Desnude al chico y siéntelo aquí, que tengo que vendarle primero.

Lo que dijo el carnicero me hizo dar un salto hacia atrás. Pero allí estaban las viejas tías para impedírmelo, con sus manos fuertes como garras. El carnicero se acercó con un trapo para lavar mi piel. El agua estaba helada y su mirada llena de misericordia. Sentí ganas de llorar, aunque todavía no sabía por qué. Yo ya era casi un hombre, de modo que estiré el cuello, frené mis lágrimas e hice lo que me pidió. Sus manos grandes y ásperas se movían con maestría. Envolvió mis muslos y mi abdomen con unas largas tiras de tela blanca que había empapado con esencia de hierbas. Apretó con firmeza, hasta cortarme la circulación. Luego, en un movimiento tan rápido que casi no logré ver, tomó un cuchillo curvo, agarró mis partes masculinas y las cercenó de un solo tajo. La sangre salpicó mi cara, cegándome por un instante. El dolor fue tan agudo e inesperado que creí morir. Las tres mujeres lanzaron un grito de horror y comenzaron a llorar con espasmos y gemidos, como las viejas plañideras. Se abalanzaron hacia mí y me abrazaron. Tuve suerte, ellas evitaron que me desplomara en el suelo mientras el carnicero apretaba paños y más paños contra mi carne abierta, que se desangraba.

—Has sido muy valiente, chico. Intenta no moverte, es importante. Enseguida termino, no te preocupes por nada, todo va a ir muy bien…

Sus palabras me llegaban como a través de la niebla porque mi cerebro era incapaz de comprender la situación. En un plato de porcelana se quedaba parte de mi cuerpo, cortada de cuajo como la cabeza de una gallina antes de irse a la cazuela. Para mi sorpresa la sangre dejó de brotar pronto. Apenas sentía las piernas, como si también las hubieran arrancado, y me admiré por ser capaz de mantenerme en pie mientras el tipo colocaba algo metálico allí donde antes estaba mi pene. El frío se apoderó de mi cabeza y la vida abandonó mis brazos.

—Ayúdenme a tumbarlo, señoras. Ya he terminado. El dolor ha sido demasiado para él, pobrecillo… —Fue lo último que logré oír antes de que un horrible pitido chirriante se apoderara de mis oídos.

Desperté muchas horas después con una terrible sed.

—¡Vaya! Ya vuelves a tus sentidos… ¿cómo te encuentras? —A pesar de que su voz era ruda y grave, el carnicero se esforzaba por hablarme con cariño.

Sentí que me cubría con un bálsamo de compasión que nunca había recibido. Cerré los ojos despacio e intenté devolverle una sonrisa. Mis labios estaban tan secos que me dolieron.

—Tienes mucha sed, ¿verdad? Así suele ser, pero no puedes beber ningún líquido hasta que la herida cicatrice. Mojaré tus labios para que puedas sentir un poco de alivio, pero tendrás que esperar un poco para poder beber. ¿Entendido?

No sabía de qué hablaba y tampoco me importaba. Mi mente se quedó en blanco, en una paz eterna y plana. Mientras, sus manazas posaban con delicadeza sobre mis labios un trapo empapado en agua fresca mezclada con licor. Sentí un gozo inesperado y volví a dormir con una calma extraña. Este es mi segundo recuerdo de sangre. Cuando perdí para siempre mi hombría y dejé atrás mi niñez.

Meses después, completamente restablecido de mi pérdida, abandoné las montañas para siempre. Ya no era un hombre, tampoco una mujer. Me había convertido en naesi, un eunuco. Atrás quedaba todo lo que había conocido. Nada que me interesara: los chicos con los que peleé mil veces, mis hermanas y mi madre, siempre luchando contra el destino, mis viejas tías, chismosas y llenas de lamentos. Tardé muchos días en llegar a la capital. Pero lo hice con ligereza, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Con aspecto desaliñado y los zapatos destrozados, me presenté ante la puerta sur del palacio real. Los soldados me miraron con lástima y me indicaron la entrada lateral a la que debía dirigirme. Allí, un eunuco anciano con gesto de desconfianza me hizo mostrar mi tesoro. Envuelta en seda, esa parte cercenada de mi cuerpo se conservaba en una cajita de cerámica. Así demostraba que yo no supondría ningún peligro para las damas de la corte.

En aquel instante inicié una nueva vida. Cómoda. En el ala del palacio destinada a los eunucos me educaron. Era listo, aprendía con rapidez. También ambicioso. Enseguida comprendí que no todo en la vida era miseria y desgracias. Allí pagaban generosamente. Eso le permitió a mi madre vivir su vejez con dignidad y a mis hermanas disfrutar de buenas dotes para conseguir matrimonios decentes. El jefe de los naesi descubrió pronto mis habilidades para la lucha, mi agilidad, la agresividad que aún no había logrado controlar. Me destinó al cuerpo de guardias reales. Tras unos años de entrenamiento en artes marciales, mis condiciones físicas y mi carácter discreto –apenas hablaba, rara vez tenía algo que decir– me convirtieron en miembro de la guardia del harén real. Las concubinas apreciaban especialmente la compañía de los más jóvenes y atractivos, como yo.

Poco después llegó Sun Yu. Era la joven escogida entre los apellidos más prestigiosos como futura esposa para el segundo hijo del rey, el joven príncipe Hae. Un par de años más tarde mandaron traer también a su hermana menor, Sun Yi, una niña de siete años de enormes ojos negros. Con el tiempo, el destino la convertiría en concubina de Hae si la hermana mayor no lograba concebir un varón. Así se garantizaban los lazos entre las dos familias.

Llegó en el invierno del Año del Cerdo de Fuego y yo abandoné el harén para velar por ella día y noche en su pequeño palacio. Me instalé en la habitación trasera contigua a la cámara de la damita. Seguí siendo un guardia real, pero mi tiempo se llenó de caprichos infantiles. Era una criatura inquieta. Sus doncellas atendían cada una de sus necesidades, urgentes o nimias. Cada vez que ella daba un paso, yo lo daba a su espalda. Silencioso, invisible, pendiente siempre de su seguridad. Sun Yi, una niña fuerte y endemoniada, no sabía estarse quieta. Tan pronto trepaba a un árbol como se lanzaba de cabeza al estanque intentando atrapar una carpa de oro. O salía corriendo detrás del perro o de los gatos que escapaban por los tejados. Tropezaba mil veces. Se caía, se hería, reía y lloraba a gritos, mientras sus damas de compañía intentaban domesticarla. Sus carreras duraban hasta que los muros del recinto la detenían y entonces berreaba de impotencia y pateaba el suelo. Yo la observaba siempre a cierta distancia. Creo que mi mirada debía expresar la misma compasión que aquel carnicero había mostrado por mí en el pasado. Hermosa como la Luna llena, saludable y con un carácter decidido, su vida de encierro estaba marcada milímetro a milímetro. Como la mía. Como la de todos en palacio. Su destino sería permanecer en aquella cárcel monótona y eterna si las cosas iban bien. O convertirse en reemplazo de su hermana en el lecho del segundo hijo del rey si las cosas se torcían.

Respuestas