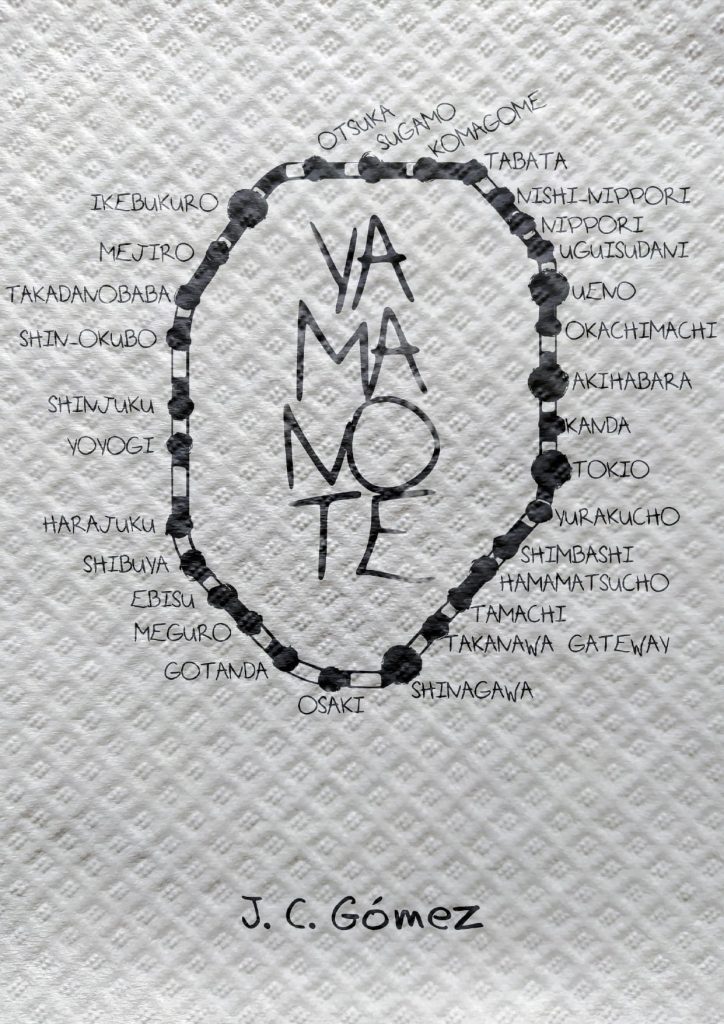

Yamanote 9: Great View

JY09. TABATA. GREAT VIEW

Ranbir odiaba su trabajo. Hacía el turno de noche en un hotel de Tabata, famoso porque, al estar junto a las vías, tenía unas magníficas vistas de los trenes llegando y saliendo de la estación. Acostumbrarse al trabajo había sido duro, y ahora que lo había hecho no era mucho mejor. Llevaba ya un año allí, y cada nuevo mes era el último. Sin embargo, de alguna manera, siempre se las arreglaba para aguantar otros treinta días más.

Ranbir no terminaba de acostumbrarse al horario nocturno. Trabajaba cinco noches seguidas a la semana, descansando nueve horas escasas. Terminaba el turno a las seis de la mañana, llegaba a casa a las siete, volvía a salir a las cuatro de la tarde para empezar a trabajar de nuevo a las cinco. Contaba con nueve horas que distribuir entre descanso y demás actividades necesarias para el mantenimiento de una vida cotidiana normal, entre ellas, compras, revisiones médicas o llamadas familiares. El ocio no entraba dentro de dichas necesidades. Libraba los fines de semana, pero estaba tan agotado que no tenía ganas de ir a ningún sitio, aparte de no encontrar con quién. También le pasaba que, acostumbrado al ritmo de vivir de noche y descansar de día, los fines de semana ya no podía invertir esa costumbre. Sus pocos amigos, en cambio, llevaban una vida diurna. Por lo tanto, los sábados y domingos se dedicaba a hacer la compra de la semana, poner la lavadora, limpiar su apartamento y a estar tirado mirando alguna serie de Netflix o cualquier cosa intrascendente en internet. El hotel había devorado su tiempo, y con él, toda su vida. Y para colmo de males, no sabía por qué motivo, últimamente era incapaz de conciliar el sueño. Menos pastillas para dormir había intentado de todo, incluso beberse una botella de vino – él, que apenas bebía – hasta emborracharse. Lo único que había conseguido era estar en la cama mirando al techo, con la diferencia de que, en esa ocasión, en vez de estar despierto y sobrio, estaba despierto y borracho y el techo se movía de un sitio a otro. Llegó a la conclusión de que su insomnio se debía al estrés acumulado y a algún tipo de trastorno del sueño adquirido tras un año de trabajo nocturno.

Pero el horario solo era uno más de los puntos negativos. Otro era el trato con los huéspedes, que consistía en un ochenta por ciento del trabajo. La atención al cliente exigía activar los cinco sentidos a fin de no cometer el más mínimo error. La presión era constante. No solo había que hablar el japonés más educado, que de tan enrevesado parecía un idioma distinto al coloquial, sino hacerlo al mismo tiempo que se tenían en cuenta el sinfín de variables técnicas de que se componía la logística del trabajo. La interfaz de reservas, registro e incidencias durante la estancia era un auténtico galimatías nada instintivo. Al dirigirse al cliente de una forma tan educadamente artificial se lo convertía de entrada en el amo y señor, y muchos se lo tomaban en serio y, henchidos de un orgullo recién encontrado, trataban al trabajador como al esclavo que había demostrado ser desde un principio, mirándolo desde la cúspide de su pedestal al que había sido elevado nada más llegar al mostrador de recepción. Los huéspedes humildes eran una minoría. Con bastante razón, los japoneses no querían hacer ese trabajo. Los que había se encargaban de las cuestiones burocráticas; estaban detrás de la pared del mostrador con sus portátiles y tenían poco contacto con el cliente. Así que el trato con estos, en su mayoría japoneses, recaía sobre trabajadores extranjeros perfectamente capaces de hablar el japonés formal que los distinguidos huéspedes se merecían.

Ranbir era indio; y el resto de los compañeros que desempeñaban labores de cara al público también eran todos de países del sureste asiático. Lo mejor del trabajo – y lo único bueno – era que la mayor parte del tiempo estaba solo. Su compañera, tailandesa, acababa el turno a las once de la noche, y él se quedaba hasta las seis de la mañana. Pero estar solo no implicaba estar ocioso. Los problemas se acumulaban a lo largo de la noche. Muchos jóvenes – habitualmente extranjeros – se emborrachaban en la habitación y sus vecinos – habitualmente japoneses –, llamaban o acudían a recepción a quejarse del ruido que aquellos hacían. A Ranbir , que no llegaba al metro sesenta, no le resultaba agradable enfrentarse a un grupo de australianos bebidos de dos metros de altura. En otras ocasiones eran los japoneses los que se emborrachaban. Pero estos, en lugar de montar fiestas y armar alboroto, se quedaban dormidos en cualquier lado, por ejemplo en el onsen. Entonces, a Ranbir le tocaba entrar en los baños a intentar despertar a un salaryman desnudo y convencerlo para que regresase a su habitación. En alguna ocasión había tenido que ayudarle a vestirse y acompañarle hasta la cama porque el hombre casi no podía caminar por sí solo. Cuando no se estaba atendiendo incidencias de los clientes, tenía que encargarse de gestionar el correo electrónico del hotel. Para ello había que ser capaz de escribir en japonés con total corrección, sin equivocarse en un solo kanji. Todavía en los correos de reservas o cancelaciones podía usar fórmulas fijas para contestarlos, acudiendo a un rápido corta y pega, pero los correos de quejas eran mucho más molestos y desagradables. En muchos, los clientes ponían en práctica su crueldad, incluso mencionando su nombre. Los peores de entre esos mensajes eran los que hacían hincapié en su carácter extranjero, señalando que un gaijin jamás podría comprender las costumbres locales. Cuando ya parecía estar todo controlado y tranquilo, faltando unas dos horas para irse a casa tenía que encargarse de limpiar la cocina y preparar el arroz y la sopa de miso para el desayuno, así como reponer las utilidades gratuitas de las habitaciones, tales como peines, cepillos y pasta de dientes, gorros de ducha, gomas de pelo, champús, geles de baño, y demás parafernalia indispensable para la vida cotidiana de un usuario de hotel.

En definitiva, Ranbir no contaba con apenas momentos de relajación durante el transcurso de su jornada.Después de dos meses, los huéspedes empezaron a parecerse todos y las noches se hicieron indistinguibles. Siempre los mismos problemas, siempre las mismas soluciones. Antes de que su compañera terminase su jornada, Ranbir solía subir en el ascensor y entrar en varias habitaciones desocupadas. Le gustaba especialmente una de la tercera planta con una ventana hacia la puerta principal y otra hacia el lateral del hotel. Esta última apuntaba concretamente a otra ventana del edificio adyacente. Curiosamente, esa era una de las habitaciones llamadas “Great View”, las cuales se suponía que mostraban una buena panorámica, de las vías, de la estación, o de ambas. Por el contrario, desde esa habitación solo se divisaba la discreta calle donde estaba la entrada del hotel y la ventana del edificio de al lado. Esta ventana estaba a menos de un metro de distancia, de manera que si se alargaba el brazo se podía tocar el cristal. Cuando estaba abierta, se podía ver perfectamente el interior. A Ranbir le interesaba más ese paisaje interior que ofrecía la habitación a través de la ventana que el transitar de los trenes que mostraban otras habitaciones de plantas más altas. La ventana enmarcaba la habitación como si fuese un cuadro de naturaleza muerta. Se trataba de un salón amplio, adornado a la antigua, con gusto. Parecía la casa de un aventurero o un periodista de revistas de viajes. Muchos de los adornos hacían referencia al viaje y la aventura; un sombrero panamá colgado de un exótico perchero oriental, un globo terráqueo de color arena – de esos que se iluminaban desde dentro – sobre un escritorio estilo colonial, y decorando la superficie de una mesa redonda esmaltada, un reloj de sobremesa con adornos de plata.

Al observar la habitación, Ranbir casi esperaba que en cualquier momento fuese a aparecer un explorador rematado con un sombrero salacot, y su sirviente, tocado con un pañuelo indio liado a la cabeza, cargando esas maletas cuadradas que aparecían en las películas antiguas que le gustaban a su padre, como las de Indiana Jones. Pero esas imágenes solo estaban en su imaginación. Por otro lado, aquella habitación bien podía ser una reproducción exacta del despacho del caballero inglés para el que su bisabuelo había trabajado durante la ocupación británica de la India. Esa imagen era tan exacta que a veces pensaba que estaba proyectando en aquella habitación el recuerdo de alguna de aquellas fotos en blanco y negro que de niño le había mostrado su padre. Durante el tiempo que estuvo trabajando en el hotel, nunca vio aparecer a nadie en esa habitación. Era simplemente como un escaparate de una tienda de mobiliario antiguo que parecía apuntar al pasado de su propio pueblo. Ese paisaje continuó inalterado en todos sus detalles hasta la penúltima noche.

En esa ocasión Ranbir subió a la hora del atardecer, aprovechando el momento en que tenía que ir planta por planta encendiendo las luces generales. Antes de regresar al mostrador junto a su compañera, decidió entrar un momento a la habitación. Cuando abrió la ventana y se dispuso a contemplar de nuevo el bodegón decimonónico, su estupor no pudo ser mayor. La decoración había cambiado drásticamente. No quedaba rastro de aquellos muebles coloniales. Ni siquiera del sombrero salacot. Ahora tenía ante sí una habitación decorada de manera aséptica, con muebles modernos de líneas rectas y sencillas, sin adornos ni molduras. Una cama blanca, un armario negro y un escritorio gris. ¿Cómo habían cambiado la decoración tan rápido? ¿Y por qué? Podían existir varias razones. Quizás el dueño del piso se había aburrido del estilo anterior. Podría haber sacado un buen dinero por los muebles coloniales, pues parecían de muy buena calidad y de gran valor histórico. También podía ser que hubiera entrado un nuevo inquilino al piso.

Con la cabeza llena de preguntas, Ranbir cerró la ventana, salió de la habitación y regresó al mostrador. Un cambio de mobiliario por una mudanza. Lo más normal del mundo. Lo que no le cuadraba era que hubiera sucedido de un día para otro. En fin, entraba dentro de lo posible.

Nada más regresar a la habitación de detrás del mostrador se lo contó a Nan, su compañera tailandesa, describiéndole el nuevo aspecto de la habitación.

– Pues no he visto ningún camión de mudanzas durante mi turno – fue lo primero que dijo ella.

– Es raro, ¿verdad?

– Bueno, si han sido silenciosos, me ha podido pasar desapercibido. No he salido a la puerta en todo el día.

Ranbir respondió señalando a los monitores de las cámaras de seguridad. Las que enfocaban la fachada del hotel eran lo suficientemente angulares como para recoger en el borde de la imagen el portal del edificio vecino.

– ¿Y no has visto nada en el monitor?

– Pues no. También han podido aparcar más allá, justo en la zona que ya no enfoca la cámara.

A Ranbir no le convencía esa explicación. Y así se lo manifestó a Nan.

– No lo sé, Ranbir. Mañana, cuando llegue, se lo preguntas a la jefa. Puede que sepa algo. Le gusta meter la nariz en los asuntos del barrio.

Las cosas se pusieron realmente extrañas dos horas más tarde. Justo antes de que Nan terminase su turno, Ranbir regresó a su habitación favorita y cotilleó de nuevo a través de la ventana. No había ni rastro de aquella habitación de diseño minimalista que había visto dos horas antes. Ahora tenía ante sus ojos el dormitorio de un niño pequeño. Había una cuna blanca con sábanas celestes y las paredes estaban pintadas simulando un cielo también celeste salpicado de lunas y estrellas.

Ranbir se dirigió a la puerta, la abrió y miró el número de la habitación. No se había equivocado. Estaba en la habitación “Great View” de siempre. Que cambiasen el mobiliario de un día a otro aún era algo que podía aceptar, ¿pero que sustituyesen todos aquellos muebles de diseño por una cuna, y además pintasen las paredes en poco más de dos horas? Eso escapaba a cualquier lógica temporal. Fue en ese momento cuando pensó en la posibilidad de estar alucinando. Tantas horas de trabajo seguidas en tensión, tantos días sin dormir…

Consideró contarle las novedades a su compañera, pero imaginó que no creería ni una sola palabra. Pensaría lo mismo que él acababa de pensar, que sufría un brote psicótico. Pero se le ocurrió una forma de solicitar su ayuda.

– ¿Puedes hacerme un favor? – le preguntó.

– Dime.

– ¿Podrías subir a la habitación, mirar por la ventana y volver a decirme lo que has visto?

Ella le miró con fastidio, pero también con un atisbo de curiosidad.

– Vaaaale – accedió levantándose del asiento. – Voy a ver.

– ¡Gracias!

Cinco minutos después, su compañera estaba de vuelta.

– ¿Y bien? – preguntó Ranbir con tono impaciente.

– Pues sí, han cambiado la decoración – confirmó ella, y a continuación esbozó una sonrisa burlona. – ¡Pero yo no llamaría muebles modernos a un futón, un kotatsu y un tokonoma!

– ¿Cómo? – fue lo único que pudo articular Ranbir.

– Que lo que hay allí ahora es una habitación de estilo japonés.

Ranbir se quedó estupefacto. Debía existir algún tipo de confusión. A los pocos segundos se repuso lo suficiente como para volver a hablar.

– Sea como sea, ¿cómo han podido cambiar toda la habitación en menos de un día?

Su compañera se encogió de hombros.

– ¿Estás seguro de que fue ayer cuando fuiste a mirar por última vez? No sé… Puede que te hayas confundido de día y fueras antes de ayer o hace más tiempo.

Dicho esto, volvió a sentarse y a consultar el mail del hotel por si había entrado algún correo nuevo, dando por terminada la conversación. Ranbir miró el reloj. A Nan le quedaban diez minutos para irse a casa; era normal que no pudiese pensar más que en eso y le importase menos que nada la decoración del edificio vecino.

– Vuelvo en menos de diez minutos – dijo Ranbir mientras se apresuraba hacia la puerta que daba al mostrador.

– ¿Adónde vas? – preguntó ella asomando la cabeza por el marco de la puerta.

Pero Ranbir ya estaba entrando en el ascensor. De repente, había sentido la necesidad de ir a echar un último vistazo antes de que su compañera se fuese y él tuviese que permanecer cerca del mostrador por si algún cliente tardío llegaba o cualquier otro llamaba con alguna petición.

Mientras pasaba la tarjeta sobre el sensor de la cerradura electrónica, Ranbir daba vueltas a todas las posibles razones lógicas de lo que estaba pasando. Se le ocurrió que los dueños del piso podían haber cambiado entre sí el mobiliario de dos habitaciones. Esa era una explicación plausible de todo aquel disparate surreal. Entró, se descalzó, dejando los zapatos en el recibidor, se plantó delante de la ventana, abrió los cristales y, por último, la contraventana exterior. Entonces pudo ver de nuevo la ventana del bloque contiguo y, a través de ella, la habitación del explorador, que luego se había convertido en una muestra de mobiliario moderno, el dormitorio de un bebé y, exactamente tal y como le había descrito Nan, ¡una habitación tradicional japonesa con tatami y todo! Ahora sí que empezó a preocuparse. Carraspeó, pues la saliva se le había secado en la boca y se le pegaba en la garganta. Definitivamente, estaba desvariando. Cerró la ventana de un portazo, deseando que esa acción deshiciera aquella visión y devolviera a aquella habitación su aspecto original de estilo colonial. Se conformaba incluso con los muebles modernos o la cuna. Pero cuando volvió a abrir la ventana, nada había cambiado. Tatami, un futón doblado junto a la pared, un tokonoma con una planta estacional y un altar funerario. Todo un paisaje doméstico sacado de una película de Yasujiro Ozu.

Miró su reloj. Nan se iría en tres minutos. Tenía que calmarse, no ceder al alarmismo. Había mil y una posibilidades antes de empezar a pensar en la locura. No, no había mil y una posibilidades. Ni siquiera era capaz de encontrar una sola.

Su reloj de pulsera emitió el sutil pitido que marcaba las horas. Su compañera se tenía que marchar, así que debía bajar para no dejar sola la recepción. Cerró la ventana y bajó, con la convicción de que algo muy grave estaba fallando dentro de su cabeza.

– ¡Estás todo pálido! – Le dijo Nan – ¿Estás bien?

– Es muy raro. ¿Alguna vez has oído que pasase algo raro en el hotel o en el edificio de enfrente? – preguntó Ranbir.

– En todos los años que llevo aquí lo peor que ha pasado es que algún cliente extranjero se ha roto el dedo meñique por caminar descalzo por la habitación.

Ranbir se limitó a mirarla con gesto de desesperación.

– ¿No estás exagerando? ¡Es solo un cambio de mobiliario! No le des más vueltas. Nunca ha pasado nada malo en este hotel.

– Bueno, las cosas ocurren de repente, sin avisar – repuso Ranbir. – Todo parece ir bien hasta que de pronto ya no va tan bien.

Ella le observó con mirada burlona y sonrisa condescendiente.

– Mira. Seguramente estés cansado. El trabajo de noche es duro. ¿Por qué no le pides un descanso a la jefa? Seguro que te quedan días libres sin usar.

– Está bien. Creo que haré eso. Bueno, vete, que ya ha paso tu hora.

Y Ranbir se quedó solo en el despacho de detrás del mostrador, como todas las noches. Estuvo intranquilo la hora y media larga que tuvo que permanecer en su puesto antes de poder abandonarlo. Aún quedaban dos huéspedes que habían reservado el baño termal a última hora de la noche, y debía estar allí para darles la tarjeta de la puerta del baño y esperarlos de vuelta para devolverles la de la habitación. Cuando finalmente pudo escaparse de la recepción y meterse en el ascensor camino de la tercera planta, sintió que su corazón se le iba a salir del pecho. Esa vez lo que deseaba con todo su ser que la habitación japonesa aún siguiese ahí. Tanto su compañera como él mismo la habían visto, así que la consideraba como su único asidero a la realidad. Pero el tatami se había convertido en un suelo de láminas de madera y el futón en una bonita cama con dosel. Junto a esta había una cómoda de cajones con delicados pomos de porcelana lacada. De pronto se encontraba en el sur de Estados Unidos en la época de la esclavitud.

Separó sus ojos de aquella nueva manifestación inmobiliaria y se dejó caer de espaldas sobre la cama, donde se quedó mirando al techo. Su falta de sueño y la consiguiente escasa claridad mental le estaban jugado una mala pasada. Volvió a ponerse de pie, y sin mirar más allá del marco, cerró la contraventana, la ventana, se puso los zapatos, abrió la puerta, salió, la cerró. Y se detuvo en medio del pasillo. No volvería a entrar en esa habitación. Con la excepción de ese espacio cambiante del piso de al lado, el resto de la realidad a su alrededor se mostraba de la manera habitual, de forma completamente lógica y racional.

Ranbir avanzó hacia el ascensor y pulsó el botón de llamada. Miró hacia el final del pasillo, luego al lado contrario, al extremo opuesto. Vio la puerta que daba a la escalera exterior. Todo lucía como de costumbre, sin ningún elemento extraño. El ascensor llegó y Ranbir entró y pulsó el botón de la planta de recepción. Se miró al espejo del ascensor. Acercó su rostro a su reflejo, lo alejó, lo giró a un lado, al otro. Vio un rostro moreno y redondo, con un bigotito fino y una rala perilla perfectamente cuidados. Era él, Ranbir, un indio de veintiocho años que vivía en Tokio y trabajaba en un hotel de Tabata.

Ranbir volvió a su puesto en recepción bastante conforme con la decisión que había tomado. Como había dicho su compañera, seguro que al final todo tenía una explicación natural. En todo caso, con no entrar en la habitación “Great View” el problema quedaba resuelto.

Puede que fuera por el hastío que sentía de estar allí metido durante toda la noche, pero su cabeza no paraba de darle vueltas al asunto. Pasó las horas que le quedaban devanándose los sesos pensando en posibles explicaciones. Incluso registró la grabación que las cámaras de seguridad habían tomado los dos días anteriores, rebobinando y adelantando el video una y otra vez en busca de cualquier indicio de un camión de mudanzas, aunque fuera una rueda en una esquina del monitor. No encontró nada. En fin, volvió a subir a la habitación.

En esta ocasión había una cama grande de hierro medio oxidado con un crucifijo de madera en la cabecera. A los pies, un gigantesco armario de madera de tres cuerpos sostenidos por cuatro ridículas patas también de madera, que parecían ir a quebrarse de un momento a otro. En el rincón derecho de la habitación había un baúl descolorido y desvencijado. Recordó las películas musicales antiguas en las que los bailarines danzaban pasando de un decorado a otro. Esas cosas no sucedían en la realidad; en cambio, había escuchado de gente que perdía la cabeza por diversos motivos. Mucho más probable que ese juego de pasavistas que la habitación se traía cada pocas horas, era que él estuviese sufriendo un episodio de locura motivado por su situación vital. Respiró hondo. Volvería al mostrador. Debía llegar hasta el final de esa noche, quitarse el uniforme, ponerse su ropa, regresar a su apartamento y no volver jamás a esa habitación. Era fácil. Nada más le quedaban un par de horas. Solo tenía que olvidarse de todo, concentrarse únicamente en el trabajo, responder los correos, atender a las demandas que surgiesen de parte de los clientes, preparar la cocina para el desayuno.

Pasó las dos horas restantes sin poder quitarse de la cabeza el asunto ni un solo segundo. ¿En qué se habría convertido la próxima vez que fuese a mirar? Incluso le empezó a invadir una curiosidad malsana. En su país había oído muchas historias de terror sobre lugares embrujados, pero él era un hijo del siglo XXI, en el que todas esas supercherías estaban más que superadas. Solo quedaba una explicación: todo formaba parte de un episodio transitorio de trastorno mental provocado por el estrés.

Logró reprimir los deseos de regresar a la habitación. Cinco minutos antes de la hora, llegó su compañera de la mañana, una muchacha china. Ranbir ya estaba preparado para salir, deseoso de alejarse de la habitación “Great View” y de la pesadilla que suponía. Incluso se había cambiado de ropa.

– ¿Por qué te has cambiado tan pronto?

Ranbir no contestó

– ¿Ha pasado algo? – siguió preguntando ella al verlo tan alterado.

– No, todo está bien –respondió él precipitadamente. – Que tengas un buen día.

Se apresuró a la entrada, salió del hotel y se dirigió a la estación sin mirar atrás.

Ese día tampoco logró pegar ojo. Peor aún, en momentos de un extraño duermevela le asaltaron inquietantes pesadillas en las que transitaba ingrávidamente por un universo construido exclusivamente de habitaciones conectadas entre sí de forma interminable. Los estilos de sus muebles y los colores de las paredes se sucedían como en un caleidoscopio inagotable mientras saltaba de un espacio a otro a través de ventanas que colgaban de la nada.

Esa tarde volvió al hotel como de costumbre. Lo primero que hizo después de ponerse el uniforme fue subir a la habitación “Great View”. Contempló impotente un cuarto semivacío, con un suelo de baldosas tan sucio que costaba adivinar su color, un colchón desnudo lleno de manchas, y en un rincón, una montaña de bolsas de basura con moscas zumbando alrededor.

Perdida la capacidad de reacción, Ranbir alternó lo mejor que pudo su trabajo con visitas al dormitorio “Great View”. Durante la noche se fueron sucediendo las habitaciones. Cada vez que subía había una decoración con un estilo y utilidad diferentes. Un despacho con un amplio escritorio, una silla de oficina con ruedas y un sofá de cuero negro; un dormitorio de dos camas pequeñas de estilo provenzal; otro con dos literas y pósters de bandas de rock en las paredes; e incluso la típica habitación de hotel del amor con su cama gigante, sus luces tenues y su decoración hortera. Toda una sucesión cambiante de imágenes propias de un catálogo de tienda de muebles y decoración del hogar. Hasta que lo que contempló a través de las ventanas fue su propio dormitorio. Era una representación sorprendentemente exacta. Todos los elementos estaban reflejados al milímetro tal y como los había dejado esa misma tarde; su cama deshecha, la taza sobre la mesita de noche con el hilo de la bolsita de té colgando, la foto de sus padres en una esquina del espejo, el armario sin cerrar, un par de calcetines tirados en el suelo… Sin pensárselo un solo momento, Ranbir se subió al borde del marco de la ventana, y salvando el espacio entre los dos edificios, pasó a la habitación de enfrente, se metió en su cama, y en cuestión de segundos, se quedó profundamente dormido.

GLOSARIO DE TÉRMINOS JAPONESES

JY09. TABATA: GREAT VIEW

Onsen: Baño tradicional japonés.

Kanji: Ideograma de la escritura japonesa.

Gaijin: Extranjero.

Kotatsu: Brasero japonés compuesto de una mesa baja con una estufa incorporada.

Tokonoma: Pequeño espacio elevado de una habitación tradicional con suelo de tatami. En él se suelen colgar rollos de caligrafía y colocar plantas y flores (arreglos de ikebana) propias de las distintas estaciones del año.

Historia que invita a pensar y a buscar las razones que expliquen lo que experimenta el protagonista.

Sin duda alguna, me quedo con ganas de seguir leyendo más relatos de este autor. Ha despertado mi interés por este tipo de lectura, la cual, anteriormente, no entraba dentro de mis gustos literarios, pero la forma de narrar y de presentar los hechos en los distintos relatos ha hecho que me guste.

Sin poder parar de leer hasta llegar a la siguiente vista, a qué pasará. Me lo he bebido.

¡¡¡Ay el turno de noche!!!…es otra forma de ver las cosas muy diferentes.