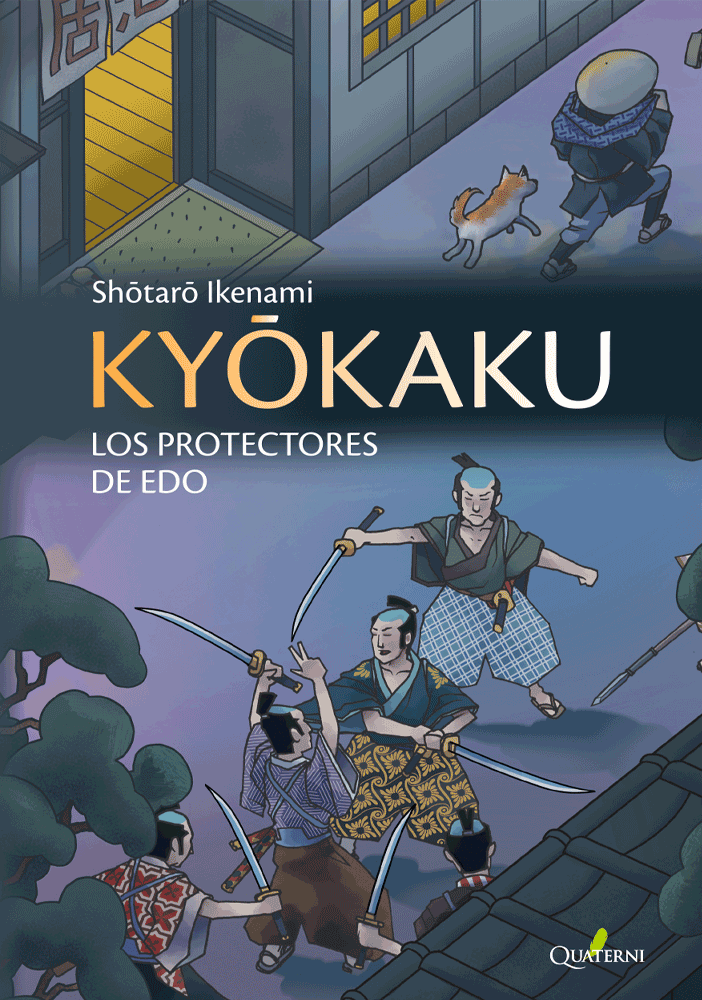

KYOKAKU. Los protectores de Edo

Kyōkaku. Los protectores de Edo

Autor: Shōtarō Ikenami

Capítulo 1. Asesinato.

Tsukamoto Itarō se dirigía a hacer un recado para su señor. Llevaba una carta para Hayama Sakon, un hatamoto[1] del shōgun que vivía en el barrio de Shiba, en Edo, cerca del templo Zōjōji. Eran cerca de las cuatro de la tarde.

Al salir de la mansión Hayama, como todavía era verano y quedaba bastante tiempo para que el atardecer cubriera el cielo de tinieblas, Itarō pensó: «Si me apresuro, puede que me dé tiempo a ver a mi padre antes de regresar».

El padre de Itarō se llamaba Tsukamoto Iori y era rōnin. Vivía allí mismo, en Shiba, en casa de un verdulero llamado Kyūbē.

Sin embargo, nada más poner un pie fuera de la mansión Hayama, Itarō alzó la cabeza y vislumbró unas nubes negras que empezaban a mancillar la claridad del cielo. «Qué mala suerte, parece que va a llover… Será mejor que deje la visita para otro día».

Decidido, el muchacho apretó el paso.

Con su casi metro ochenta de altura y su complexión fornida, el cuerpo del joven parecía querer escapar del corto kosode de lino marrón que vestía. Muchos lo consideraban casi un gigante.

Acordes con esa complexión corporal, sus facciones rebosaban virilidad: tenía las cejas espesas, los ojos rasgados, la nariz gruesa. Sin embargo, su piel era nívea. A pesar de haber vagado por los caminos con su padre, el sol no lo había tostado ni un ápice.

—Has heredado la blancura de tu piel de tu difunta madre —le decía a menudo su padre, mirándolo con ojos agudos.

De aquella madre cuyo rostro Itarō nunca llegó a conocer.

Un rayo alumbró el cielo y los pocos transeúntes que había en la calle empezaron a correr. Itarō se levantó las perneras de la hakama y se guardó en la pechera la caja con la respuesta de Hayama Sakon.

La vaina negra del ōwakizashi con el que Itarō iba armado, como le correspondía por su condición de samurái de rango bajo del clan, no tardó en quedar salpicada de gotas de lluvia.

El mozo empezó a correr entre las mansiones de los daimyō y samuráis, que llegaban prácticamente hasta el foso exterior del castillo de Edo.

Con el estruendo de un trueno, la lluvia arreció.

A sus veinte años, Tsukamoto Itarō no podía imaginar que años después dejaría una huella indeleble en la historia y en la literatura bajo el alias de Banzuiin Chōbē.

Como no tenía visos de amainar en breve, Itarō se refugió bajo la cornisa de la puerta lateral de una mansión. Desde allí, oyó unos extraños gritos seguidos del inconfundible sonido de las espadas al chocar.

Seguramente se trataba de un duelo.

Se apoyó en la columna del soportal, aguzó el oído y escrutó los alrededores, pero no vio a nadie y el sonido de la lluvia amortiguaba los supuestos mandobles que había escuchado antes. No le quedó más remedio que concluir que se había confundido.

Estaba calado de la cabeza a los pies, así que decidió quedarse donde se encontraba hasta que cesara el inesperado chaparrón.

Tsukamoto Itarō estaba al servicio de Sakurai Shōemon, un vasallo de Honda Masakatsu, alto funcionario del Ministerio del Centro. Por su parte, Honda Masakatsu era el amo del feudo de Kōriyama, en Yamato, que contaba con ciento cincuenta mil koku. Su residencia en Edo se hallaba en Ōteguchi.

Sakurai Shōemon vivía en una nagaya en el interior del recinto de la mansión Honda, y también Itarō, naturalmente, pues trabajaba para él.

La lluvia era cada vez más fuerte. Itarō se metió la mano en la pechera para asegurarse de que la respuesta para su señor seguía en buen estado cuando oyó gritos.

Los alaridos venían acompañados de sonidos de lucha, y se acercaban. Itarō se asomó; ante él se extendía el muro techado de tierra prensada que rodeaba una mansión samurái. Justo en la esquina del muro apareció un guerrero con la katana desenvainada, como si lo hubieran empujado.

Avanzó tambaleándose y gimiendo incomprensiblemente hasta detenerse delante de Itarō. Entonces cayó de rodillas, con la cara completamente ensangrentada. La lluvia no conseguía borrar el carmesí de su piel, pues por más agua que cayera, seguía desangrándose y su rostro volvía a mancharse.

Itarō aguantó la respiración, sin atreverse a hacer nada, hasta que el samurái se desplomó.

«Es un duelo. ¿Ahora qué hago?», se preguntó.

En aquel entonces no solía haber garitas de guardia en los cruces de los barrios samuráis y, con semejante escándalo, nadie se atrevería a salir de las mansiones por miedo a verse envuelto en una refriega.

Itarō pensó en avisar quizá a la gente de la mansión donde se había refugiado de la lluvia. Cuando estaba a punto de precipitarse hacia la puerta principal, unas figuras humanas aparecieron corriendo y rompieron el blanco velo de la lluvia.

Se trataba de cinco samuráis armados con sables. Estaban atacando a otro que, finalmente, logró abatir a uno de ellos.

Un trueno retumbó terroríficamente.

A Itarō no le cabía la menor duda de que el samurái solitario era un rōnin. «¡Qué fuerte es!», pensó ojiplático al ver que, aun herido, seguía batiéndose con los cuatro adversarios restantes.

Por desgracia, el rōnin acabó recibiendo un corte en el hombro y cayó de lado, aunque mantuvo la cabeza alta y el sable en posición. Cuando le vio la cara entre la lluvia, Itarō dejó escapar un grito de horror.

—¡Padre!

Perdió la cabeza y echó a correr bajo la lluvia.

Porque el que había estado batiéndose y se hallaba caído en la calle embarrada, rodeado por cuatro individuos armados con espadas, no era otro que Tsukamoto Iori, su padre.

Sus cuatro contrincantes no parecían haberse percatado ni del grito ni de la propia existencia del joven.

—¡Padre! ¡Padre! —gritó Itarō, desenvainando el ōwakizashi para atacar a uno de los adversarios por la espalda.

El individuo soltó el daitō que blandía y se inclinó hacia atrás. Inmediatamente enderezó su postura, pero el mozalbete manejaba el wakizashi como una furia. Era la primera vez que luchaba con su espada, su primer combate de verdad.

—Itarō…

Durante un instante le pareció oír la voz de su padre, pero su mente se había vaciado y solo vislumbraba el resplandor fugaz de los sables desnudos y las sombras de sus adversarios a través de la neblinosa cortina de lluvia.

Dejó de sentir el suelo bajo sus pies y perdió el control de su cuerpo. Tenía el gaznate tan seco y agarrotado que le dolía.

La imagen de sus contrincantes, con los labios retraídos enseñando los dientes y sus terribles ojos en blanco, le llegaba como desde muy lejos. Apenas notaba los violentos impactos que estaba recibiendo en su brazo derecho y en todo su cuerpo. Una furia ciega y animal lo poseía.

Los conocimientos de kenjutsu que le había proporcionado su padre desde su más tierna infancia hacían que, incluso perdida la consciencia, sus ataques resultaran impactantes.

Además, Tsukamoto Iori había conseguido sobreponerse a sus heridas milagrosamente y se había levantado.

Solo quedaban dos de los cuatro contrincantes. En ese momento, apareció un samurái a caballo que volvía del templo Zōjōji.

—¡Parad inmediatamente! —les ordenó.

—¡Huyamos! —gritó uno de los forajidos. Y, tras envainar, se dieron a la fuga dejando atrás el cadáver de su compañero.

A Iori le fallaron las piernas y cayó de bruces, quedando semienterrado en el lodo de la calle.

—Pa… ¡Padre…! —exclamó su hijo cuando semejante imagen entró en su campo de visión.

Itarō intentó soltar la empuñadura del ōwakizashi que llevaba en la mano derecha para abrazar a su padre, pero sus dedos no le obedecían. Tenía la mano como petrificada.

En aquel momento, el samurái tiró de las riendas con brío para detener al caballo y desmontó. Llevaba el kosode arremangado hasta la cintura y las gotas de lluvia le empapaban el robusto torso desnudo.

—¡Cobardes! —les espetó, indignado ante la injusticia de aquel combate desigual de cuatro contra dos. Todo apuntaba a que había espoleado a su caballo para acudir rápidamente a auxiliar a los que luchaban en minoría.

Itarō estrelló su wakizashi contra el suelo varias veces hasta que su mano agarrotada lo soltó y entonces se arrojó sobre su padre para abrazarlo mientras el recién llegado los observaba en silencio.

Su kosode y su hakama, ambos espléndidos, así como los dos sables de suntuosa factura que ceñía en la cintura, indicaban que se trataba de un guerrero de renombre. Tenía unos treinta años y era de complexión más delgada y pequeña que Iori, aunque no por ello resultaba menos apuesto.

—Padre… Padre… Padre… —seguía diciendo Itarō.

El sonido de la lluvia perdió intensidad.

El sencillo kosode gris oscuro de Iori estaba hecho jirones y el hombre parecía tener más de sesenta años en lugar de cincuenta y dos. Su rostro, cuarteado por profundas arrugas, había perdido el vigor de la sangre y mostraba un aspecto ceniciento.

—Padre, soy Itarō. ¿Me oís? ¿Me entendéis?

Iori abrió con esfuerzo los ojos, que tenían el mismo brillo que los de un pez muerto.

—Padre, por favor…

—Itarō…

El samurái hizo ademán de extender los brazos, pero se lo pensó mejor y se contuvo; las heridas de Iori eran demasiado graves y ya no se podía hacer nada por él.

Itarō seguía hablando con su progenitor.

—Padre, ¿qué ha pasado? Esta no ha sido una pelea cualquiera, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto?

—Uuugh…

—Padre, responded…

—Ka…

—¿Qué intentáis decirme? —Iori luchaba con todas sus fuerzas, zafándose de la inconsciencia que lo arrastraba, para decir algo a su único hijo—. Padre, estoy aquí, aguantad…

—Urgh… Ka… ra… tsu… —logró articular con un último y postrero esfuerzo.

Itarō comprendió enseguida que se trataba del nombre del lugar en la provincia de Hizen donde se encontraba el castillo de Terazawa Hirotaka.

—Padre, ¿os referís a Karatsu, en Hizen?

Iori consiguió asentir levemente.

—¿Y qué ocurre con Karatsu? —preguntó Itarō, acercando la oreja a los labios temblorosos de su padre, pero la cabeza de este cayó hacia atrás, inerte—. ¿Padre?

Iori ya no podía responder.

—Ha exhalado su último suspiro —anunció una voz a su espalda.

Itarō se percató por primera vez de que el samurái se había detenido a su lado y le sonreía para tranquilizarlo.

—Me llamo Mizuno Hyakusuke. Ya he ahuyentado a esos truhanes.

—Sí…

—¿Era tu padre?

—S… sí…

—Lo siento.

Itarō tenía los ojos fijos en el rostro de su padre fallecido.

Apenas recordaba nada de la época en la que su progenitor había servido en Karatsu a Terazawa Hirotaka, señor de Shima, un acaudalado daimyō con un estipendio de ciento treinta mil koku. Aunque sí recordaba, como una ilusión, el suave y cálido tacto del seno de su madre, que en aquel entonces todavía estaba viva, y el mar de Genkai. Su extensión y el olor de la marea aún regresaban a su mente.

Cuando su padre dejó el castillo de Karatsu, Itarō tuvo que acompañarlo en su deambular como samurái sin amo. Según su padre, eso había ocurrido cuando Itarō tenía cinco años.

«¿Por qué te convertiste en rōnin?», le había preguntado innumerables veces mientras crecía. Y su padre siempre respondía: «No preguntes. Es algo de lo que no quiero hablar».

Sin embargo, a Itarō no se le escapaba la sombra misteriosa que cubría el rostro de su padre cuando le daba esta respuesta.

Un samurái de bajo rango, Shioda Hanbei, abandonó Karatsu con Itarō y su padre. Primero estuvieron viviendo en Osaka y luego en Kioto. Empero, no pasaban más de un año en un mismo sitio y, cuando parecía que ya se habían hecho a la vida allí, emprendían de nuevo la marcha. Fue una infancia muy dura.

En aquel entonces, Mine, la madre de Itarō, ya no estaba en este mundo.

La primavera del año anterior viajaron a Edo por cuarta vez.

—Itarō, ya va siendo hora de que sientes la cabeza y te labres un futuro —le dijo su padre—. Nos quedaremos a vivir en Edo.

Gracias a sus amistades y contactos, Itarō empezó a servir a una familia samurái. Su padre vivía con Kyūbē Morikata, el dueño de una verdulería, y se pasaba el día leyendo y estudiando. Apenas salía de casa.

Era extraño que su padre hubiera salido aquel día y que justo entonces lo hubieran atacado cinco hombres que tenían algo que ver con Karatsu, tal como le había indicado antes de morir. No había duda de que un secreto había quedado enterrado en el rostro inerte de su padre tras su inusual asesinato.

Mizuno Hyakusuke seguía a su lado. No parecía tener intención de marcharse.

—Me da la impresión de que estás al servicio de alguien. ¿Habías salido a hacer un recado para tu señor?

—Así es.

—Entonces, antes de nada, tienes que cumplir con tu cometido.

—Tenéis razón.

Aunque todavía no había asimilado la muerte de su padre, no podía dejar que sus asuntos personales interfirieran con el cumplimiento de su deber. Corría el año 1641 y la sociedad feudal era así de dura; aunque Tsukamoto Itarō fuera un samurái del rango más bajo, un solo error, un único paso en falso sería suficiente para que perdiera su estatus para siempre.

—Muy bien —dijo Mizuno Hyakusuke, agarrando las riendas de su caballo castaño—. Deja que me encargue yo.

—¿Cómo?

—Del cuerpo de tu padre. Habrá que llevarlo a algún sitio, ¿no? —Mizuno introdujo los brazos en las mangas de su kosode empapado por la lluvia—. Vamos, no seas melindroso.

Entonces tomó en brazos a Tsukamoto Iori y lo cargó sobre el caballo.

—No sé cómo agradecéroslo… Por favor, llevadlo a la verdulería de Kyūbē Morikata, en Gensukechō —le pidió Itarō—. Mientras tanto, yo volveré para informar a mi señor y pedirle unas horas libres. Después iré para allá a toda prisa.

—De acuerdo. Quédate tranquilo —repuso el samurái, que se había presentado para tranquilizarlo, y no para mostrarle su estatus.

Mizuno Hyakusuke, que en aquel momento tenía veintinueve años, era el primogénito y heredero de Mizuno Narisada, señor de Izumo y alto hatamoto que disfrutaba de un estipendio de tres mil koku gracias a su estrecha relación con el shōgun Tokugawa. Como su padre todavía gozaba de buena salud, Mizuno no tenía que ocuparse de los asuntos familiares. Con todo, incluso Itarō conocía la relevancia de la familia y sus contactos.

Más adelante, aquel samurái adoptaría el nombre de Mizuno Jūrōzaemon Nariyuki y se convertiría en rival de Itarō; aunque, naturalmente, en aquel momento ninguno de los dos podía siquiera imaginarlo.

—¡Me marcho! —exclamó Mizuno con el cadáver de Iori sobre su caballo.

Itarō unió las palmas de las manos a la altura del pecho para hacer una reverencia y lo observó mientras se alejaba por el camino embarrado.

La lluvia estaba amainando y una leve claridad empezaba a asomar por el oeste. La gente volvió a salir a la calle y el muchacho echó a correr, dejando allí el cadáver del asesino.

Tsukamoto Itarō no tardó mucho en llegar a la mansión de los Honda de Ōteguchi, situada en el castillo de Edo.

Honda Masakatsu era nieto de Honda Heihachirō Tadakatsu, un alto funcionario considerado la mano derecha de Tokugawa Ieyasu. Tras la muerte de su primo Honda Masatomo el año anterior, como el primogénito era todavía demasiado pequeño, Masakatsu se convirtió en el jefe del clan.

Entre los daimyō cuyos ancestros habían apoyado a los Tokugawa antes de la guerra de Sekigahara, Masakatsu era especialmente respetado.

El señor de Itarō, Sakurai Shōemon, era vasallo suyo y vivía en una nagaya situada en la esquina oriental, cerca del muro que rodeaba la impresionante mansión de los Honda. Fue allí a donde regresó Itarō para entregar la respuesta a su señor e informarlo de lo ocurrido.

—En mi camino de vuelta…

Tras su relato, Shōemon no daba crédito.

—No puede ser verdad…

Aunque un mero vistazo al joven manchado de barro y sangre y con heridas superficiales en las manos había sido suficiente para convencer a Shōemon de que había pasado algo fuera de lo normal, no comprendía la razón por la que el padre de Itarō había sido asesinado.

—Esto que me cuentas es terrible… terrible… —insistió. Solo había coincidido con Tsukamoto Iori dos o tres veces, pero le tenía cierto aprecio—. ¿Y dejaste allí el cadáver del sicario?

—Sí, señor —asintió Itarō. En ese momento se arrepintió de no haberse fijado en su cara o haber buscado entre sus pertenencias. La repentina tragedia que lo había golpeado había nublado su juicio.

—Iré contigo ahora mismo, guíame —dijo Sakurai Shōemon.

Pero antes informó a la familia Honda del incidente y obtuvo permiso para salir.

—Venid conmigo —ordenó a unos cinco criados armados con picas, y después salieron de la mansión a caballo.

Ya había caído la noche. Parecía que las calles de Edo se habían olvidado de los bochornos estivales, refrescadas por el trueno y la lluvia. En el cielo volvían a centellear las estrellas.

Al salir a la vía que seguía el foso exterior, Sakurai Shōemon tiró de las riendas y llamó a uno de los criados:

—Magojūrō, Itarō me guiará hasta el lugar del duelo y luego iremos a casa de Kyūbē. Tú dirígete a Gensukechō y, si el señor Mizuno Hyakusuke todavía está allí con el cuerpo de Iori, preséntale nuestro respeto y agradecimiento.

Sekiguchi Magojūrō salió al galope y desapareció en la maraña de callejones que rodeaban el foso exterior.

Seguidamente, Sakurai Shōemon dirigió su comitiva hacia el sur. Los guiaba Itarō, que caminaba portando una antorcha.

—Ocurrió por aquí.

—¿Y el cuerpo del asesino?

—No está.

—Uhm… —Shōemon detuvo su caballo y susurró—: Que uno de vosotros vaya ahora mismo a la oficina del magistrado.

Estaban rodeados de casas señoriales y en la oscuridad de la noche todo parecía tranquilo. Si el incidente hubiera ocurrido en un distrito popular, habría sido muy fácil encontrar testigos, pero tratándose de residencias de guerreros eso no sería posible.

—Las familias samuráis de este vecindario no pueden haberse llevado el cuerpo… —dijo Shōemon tras inspeccionar el terreno—. Itarō, ve de inmediato a Gensukechō. Yo me quedaré aquí y me encargaré de lo que sea menester.

—Sí, señor.

—Apresúrate y presenta tus respetos ante el señor Mizuno. Dile que yo mismo iré mañana a darle las gracias en persona.

—Muchas gracias, señor.

—No obstante, esto no ha terminado.

—¿Eh?

—Está claro que tu padre no era la clase de persona que se granjea el odio de la gente. En todo esto existe una razón oculta.

Aunque Itarō tenía el rango de ashigaru, el más bajo entre los guerreros y equiparable a lo que hoy sería un soldado raso, Sakurai Shōemon ya se había percatado del potencial que albergaba; si seguía comportándose como hasta entonces, quizá merecería que lo ascendieran a samurái de pro. Al menos, esa era su opinión como su superior directo.

Al servicio de Terazawa, el difunto Tsukamoto Iori había sido un espléndido guerrero que había estado a cargo de los estandartes del clan. Sakurai no entendía cómo alguien así se había visto abocado a la vida errante del rōnin. Una vez se lo preguntó directamente, pero el reticente Iori se negó a entrar en detalles.

—No me preguntéis sobre ese asunto. Baste saber que cometí un acto imperdonable que me obligó a abandonar el clan de mi señor.

Como Shōemon confiaba en Iori, no volvió a preguntarle por el tema y aceptó a su hijo Itarō a su servicio. Sin embargo, intentó que la destitución del clan Terazawa no llegara a oídos de terceros, más aún teniendo en cuenta que Iori se había negado a hablar del asunto con su propio hijo.

Tras despedirse de su señor, Itarō pidió un farol de papel a uno de los criados para alumbrarse por las oscuras calles de las mansiones de los samuráis y llegar rápidamente a Gensukechō.

Aquel barrio llevaba el nombre de quien fue su fundador y se encontraba entre lo que ahora es la estación de Shinbashi y Hamamatsuchō. La zona que ahora ocupa la estación de mercancías de Shiodome era todavía en aquella época la bahía de Edo, ya que se ganó al mar posteriormente.

Cuando hablamos de la verdulería de Kyūbē, debemos entender que no tenía nada que ver con las verdulerías de hoy en día. En aquella época, las tiendas no se alineaban unas junto a otras, sino que muchas veces el pescado, la verdura y el resto de alimentos se descargaban en una esquina y se vendían a medida que llegaban los cargamentos.

Los únicos que podían permitirse una tienda, digamos como una pescadería, verdulería, etc., eran los que se encargaban de las ventas al por mayor. Y este era el caso de Kyūbē, cuyo impresionante negocio tenía una fachada de cuatro ken y medio, unos ocho metros, aunque no era allí donde ofrecía sus frutas y verduras.

Las tenía en el interior, en contenedores uno al lado del otro, al fondo de un amplio espacio con suelo de tierra al que se accedía desde la calle sin acera. Trabajaban allí muchos subalternos.

El verdulero disponía de una casa con jardín e incluso de una casa de té al final de un corredor cubierto que comunicaba con la vivienda principal. Allí era donde habían colocado el cuerpo de Tsukamoto Iori.

Sekiguchi Magojūrō ya había llegado y estaba junto al difunto, conversando con Mizuno Hyakusuke.

—Sekiguchi acaba de explicarme que no has podido encontrar el cuerpo del asesino y que no se sabe nada más.

—Yo sé que se trataba de un rōnin.

Mizuno intentó disimular su expresión sombría con una sonrisa amarga.

—Sin guerras, los rōnin no tienen a quien servir y van por ahí dando vueltas y causando problemas. Estoy seguro de que alguien pagó a los que atacaron a tu padre para que acabaran con él.

—Pero… ¿Quién podría haber ordenado su muerte?

—Yo tampoco tengo respuesta para eso.

—Entiendo.

—¿No tienes ninguna idea respecto a quién podría haber sido? —le preguntó Mizuno, e Itarō se sumió en el silencio a modo de respuesta.

Entonces recordó aquel momento… Cuando su padre, con el esfuerzo del último estertor, consiguió pronunciar: «Ka… ra… tsu».

No creía que Mizuno lo hubiera oído y tampoco se lo había contado a Sakurai Shōemon. Sospechaba que se trataba de una pista importante y creía que, si las últimas palabras de su padre apuntaban a Karatsu, en Hizen, el clan Terazawa podía tener algo que ver.

—Debería marcharme… —anunció Mizuno Hyakusuke, sacando a Itarō de su cavilación—. Itarō, mi padre está vivo y rebosante de salud; pasará mucho tiempo antes de que herede el mando del clan. Por eso, aunque ya tengo treinta años, me hallo exento del peso de la responsabilidad de una esposa y unos hijos. Soy libre y llevo una vida sin preocupaciones.

—Ya veo…

—Pero, a pesar de todo, soy fuerte. Si alguna vez necesitas ayuda, ven a verme sin dudarlo. Mi mansión está en Sanbanchō, el tercer distrito de Banchō.

—Os estoy muy agradecido. Quizá dentro de unos días…

—¿Qué haces? Conmigo sobran las formalidades —replicó, y dicho esto se marchó.

Itarō también se despidió de Sekiguchi Magojūrō, que regresó a la mansión.

Posteriormente, Kyūbē reunió a su familia y a sus criados para velar el cuerpo de Tsukamoto Iori durante la noche. El verdulero y su esposa tenían dos hijos: el mayor, Kohei, de dieciocho años; y el menor, Chūtarō, de apenas diez.

Sentado junto a la cabeza de Iori, que estaba cubierta por un lienzo blanco, Itarō recuperó la calma y la compostura, y se aventuró a preguntar a Kyūbē:

—¿Mi padre os dijo si iba a salir hoy a alguna parte?

—Sí, se marchó un poco antes del mediodía. Me explicó que iba a visitar a un viejo amigo.

—¿A un viejo amigo?

—Eso me dijo.

—¿Notasteis si el comportamiento de mi padre había cambiado últimamente?

—Bueno…

Kyūbē y su esposa se miraron. Al parecer, no recordaban nada en especial.

El hijo mayor sollozaba junto a ellos. Estaba muy afectado, ya que Iori le tenía mucho cariño; lo había enseñado a escribir y lo entrenaba en las artes del kenjutsu.

La dura realidad golpeó a Itarō: «Mi padre ya no está en este mundo».

Una profunda tristeza se abatió sobre él.

«Padre, no dejaré que vuestra muerte quede sin vengar».

Su tristeza se transmutó en una rabia incontenible.

Al día siguiente, el clan Honda informó a la corte del shōgun: «Denunciamos la muerte violenta de Tsukamoto Iori, padre de Tsukamoto Itarō, siervo de nuestro vasallo Sakurai Shōemon».

Aunque todavía no se sabía nada de los sicarios, unos días después recabaron el testimonio de algunas personas que habían salido tras la lluvia y visto el cuerpo del forajido muerto; uno de los guardas de la mansión del hatamoto Yoshida aseguraba que, mientras hacía su guardia en el portón, vio a cinco hombres con sombreros cónicos de mimbre que les ocultaban la cara, venidos de no se sabía dónde, que introdujeron el cuerpo en un palanquín y huyeron a toda prisa.

Kyūbē Morikata, el verdulero, se encargó del funeral de Tsukamoto Iori.

Primero llevaron el cadáver al pabellón Banzuiin de Ike-no-Hata, en Ueno, bajo la tutela del templo Shinchionji.

El templo se había construido treinta y siete años antes, en 1603, en unos terrenos donados en la llanura de Kanda, hoy Suruga. Unas décadas después, el complejo se trasladó a Ike-no-Hata.

Con los montes y los bosques de Ueno a su espalda y a poca distancia del estanque Shinobazu, el templo que lo albergaba extendía sus más de treinta metros, dieciocho ken, en las cuatro direcciones. Allí, su magnificencia superaba por mucho la que había tenido en la época en la que se ubicaba en la llanura de Kanda.

El Banzuiin pertenecía a la rama de budismo de la Tierra Pura; había sido fundado por Hakudō y su templo matriz era el Chion’in de Kioto.

Iori había contado a Itarō que Hakudō había enfermado y fallecido veinte años antes durante un viaje a Kyūshū.

—El venerable Hakudō era el cuñado de mi madre… Es decir, de tu abuela —le dijo.

Hakudō había nacido en Sōshū, lo que hoy sería la prefectura de Kanagawa, en el seno de una buena familia relacionada con los Kitajō de Odawara. Después de que Toyotomi Hideyoshi destruyera al clan Kitajō, Hakudō se hizo monje budista. Años después, fundó el templo de Zendō en Jōshū, Tatebayashi.

Tras la implementación del shogunato de Tokugawa Ieyasu en Edo, Hakudō se trasladó a la nueva capital y construyó el Banzuiin.

—Lo vi una vez, en Kioto, cuando no era más que un muchacho —le había explicado Iori.

La madre de Iori se llamaba Riyo y, al igual que su cuñado, estaba relacionada con el señor Kitajō, ya que era hija de uno de sus vasallos, el samurái Shiga Yosobē. Cuando este entró al servicio de Toyotomi Hideyoshi, concertó el matrimonio de su hija con Tsukamoto Kazue, hijo de Tsukamoto Shinbē Masane, que era siervo de Terazawa Hirotaka.

Esta era la relación de los Tsukamoto con el templo Banzuiin. Aunque Ryōseki, el abad actual, no estaba emparentado con ellos, había mantenido la correspondencia con la familia.

Por esta razón, cuando Iori decidió asentarse en Edo para que su hijo se independizara, lo primero que hizo fue visitar a Ryōseki.

Durante su primer encuentro en persona el sacerdote se limitó a darle la bienvenida y tuvo la delicadeza de no preguntarle por qué se había visto abocado a una vida errante. Sabía tan bien como los demás que, tras la unificación de Tokugawa, ya no se necesitaban tantos samuráis ni en los campos de batalla ni en los castillos de los daimyō.

Gracias a las gestiones del sacerdote, que concertó una reunión entre Tsukamoto Iori y Shōemon, este último aceptó a Itarō a su servicio. El abad hasta llegó a ofrecer alojamiento a Iori.

—Si queréis quedaros en el templo, no tenéis más que decirlo.

Por alguna razón Iori no aceptó el amable ofrecimiento del religioso, así que este dio buenas referencias de él a Kyūbē, que acudía al templo desde los tiempos en los que estaba situado en la llanura de Kanda.

—Aunque se trate de un rōnin, es una persona magnífica. Tened en cuenta mi petición.

Y así fue como Iori encontró un lugar para vivir, pero no quedó ahí la cosa.

—No tienes que agradecerme nada, Iori. Ha sido muy agradable tener a alguien con quien tomar el té y charlar.

Cuando el anciano sacerdote supo de la muerte de Iori, sintió una tremenda aflicción. El día en el que enterraron la urna con sus huesos incinerados, hizo llamar a Itarō al salón principal del Banzuiin.

—Itarō, ¿qué vas a hacer ahora? —le preguntó—. ¿Olvidarás la muerte de tu padre y seguirás al servicio de Sakurai? No habría nada de malo en ello.

Itarō se mordió el labio y no respondió nada.

El sacerdote entornó los ojos bajo sus blancas cejas y por un momento observó al muchacho con atención. Su mirada se iluminó, pero no dijo nada y se limitó a preparar el té a la manera ceremonial.

Se oía claramente el canto de las cigarras de los alrededores y una refrescante brisa entraba desde el estanque de Shinobazu, en el sur.

—Aquí tienes tu té.

—Gracias.

Itarō se tomó el té, depositó el cuenco de la manera adecuada y levantó el rostro con expresión adusta. Ryōseki supo inmediatamente qué decisión había tomado el joven.

—Eso también sería correcto —susurró. Itarō se mantuvo en silencio—. Quieres castigar a los asesinos de tu padre.

—Sí.

—¿Lo has pensado bien?

—Sí.

—Después de todo, eres hijo de un guerrero…

—Abad Ryōseki, nunca podré compensaros por todo lo que nos habéis ayudado.

—Eres demasiado joven para andar preocupándote por esos asuntos.

—No sé…

—Entonces, ¿qué pretendes hacer? ¿Buscarás a los asesinos mientras sirves a Sakurai?

—Me temo que eso sería imposible, ya que no quiero hacer nada que pueda deshonrar a la familia. Le pediré que me dispense de mis servicios y me convertiré en un rōnin, como mi padre, hasta que dé con sus enemigos.

Tan solo habían pasado veintiséis años desde que Tokugawa Ieyasu, después de destruir al clan Toyotomi en la batalla de Osaka, unificó el país y estableció el gobierno del bakufu o shogunato.

De hecho, ya estaba en el poder el tercer shōgun, Tokugawa Iemitsu. Bajo su mandato, la unificación se había perfeccionado y el poder de los Tokugawa, basado en el sistema feudal, se había afianzado.

Japón seguía dividido en distintos señoríos cuyos señores feudales, los daimyō, debían lealtad o vasallaje al shōgun. Cada daimyō gobernaba su propio territorio, aunque el shōgun Tokugawa lo supervisaba todo. Eso implicaba que los distintos feudos tenían gobiernos, normas y leyes diferentes.

Si, por ejemplo, alguien cometía un asesinato en el territorio de Sanada Izu-no-Kami, señor del castillo de Matsushiro, y lograba escapar a las tierras de Toda Tanba-no-Kami, señor del castillo de Matsumoto, Sanada no tenía ninguna autoridad para prenderlo o ajusticiarlo, aunque ambos feudos estuvieran en la misma región de Shinshū.

Ocurría como hoy en día, cuando alguien comete un crimen en Japón y escapa al extranjero. La policía japonesa no puede perseguirlo y debe buscar otros métodos para atraparlo.

Para eso se creó el «derecho a represalia»: tras el asesinato del miembro de un clan samurái, los familiares directos de la víctima podían salir a la búsqueda del asesino o asesinos, trasladándose a otros señoríos si era necesario y castigando allí a los criminales para consumar el castigo y aplacar el ansia de venganza de la familia.

Por supuesto, ni el gobierno ni los señores feudales hacían campaña abiertamente a favor de la venganza y la ley del talión, pero si alguien invocaba su derecho a represalia, lo toleraban siempre y cuando se informara debidamente a las autoridades.

A cambio, el peticionario se comprometía a no molestar ni mancillar la honra de su señor hasta que hubiera completado su venganza. Debía abandonar el lugar al que perteneciera y marchar en persecución del asesino a donde este hubiera escapado.

Tsukamoto Itarō estaba al corriente de esta norma de la moral samurái y por eso decidió abandonar la casa de su amo Sakurai Shōemon. Este, que era un guerrero de irreprochable moral, entendió enseguida la situación.

—Accedo a tu petición. Por supuesto, en cuanto tengas las cabezas de los asesinos, quiero que vuelvas a mi servicio.

—Muchas gracias, señor.

—¿Ya conoces el motivo tras la muerte de tu padre?

—No, solo tengo una ligera idea. Tenía pensado ir a Osaka, aunque os ruego que no le comentéis a nadie nada de esto.

Lo cierto era que, aparte de su viaje a Osaka, Itarō no había decidido nada más. Allí se encontraba Shioda Hanbei, el antiguo siervo del clan Tsukamoto.

Hanbei era un caballero valeroso y de confianza, un samurái raso que tenía prácticamente la misma edad que su difunto padre. Hasta hacía cinco años, había servido a Iori y a Itarō durante sus viajes por los diferentes señoríos.

—No puedes seguir con nosotros, como has hecho hasta ahora —le había dicho Iori en su despedida en una pensión de Kioto.

No era la primera vez que Iori le pedía que tomara su propio camino pero, hasta entonces, Hanbei siempre se había negado.

Ambos hombres llevaban un buen rato hablando en voz baja e Itarō, que en aquel entonces apenas tenía quince años, estaba en la habitación contigua escuchando gran parte de la conversación mientras que fingía leer unos sutras budistas.

Puede que fuera un jovenzuelo inexperto, pero ya gozaba de una gran intuición y sabía que ambos tenían secretos que no querían desvelar.

—Hanbei, ya tienes más de cuarenta años, tienes que buscar tu propio camino.

—¿Es que soy una molestia para vos?

—¿Qué estás diciendo? Si mi hijo y yo hemos sobrevivido los diez años que han pasado desde que abandonamos Karatsu, ha sido precisamente porque tú has estado con nosotros.

—Entonces permitidme que os…

—No, ya no puede ser.

Entonces los hombres bajaron tanto la voz que Itarō dejó de entender de qué estaban hablando. Era obvio que ocultaban algo, pues el ambiente parecía enrarecido.

Hanbei se dio cuenta de que aquella vez no conseguiría persuadir a Tsukamoto Iori para que le permitiera seguir viajando con ellos, de manera que tomó el dinero que le ofreció como regalo de despedida y a la mañana siguiente abandonó la capital. Antes de partir, Hanbei abrazó a Itarō y, con voz quejumbrosa, le dijo:

—Conviértete en un espléndido samurái.

Más tarde, Itarō interpeló a su padre.

—Padre, ¿a dónde se ha marchado Hanbei?

—Tiene familia en Ōmi y va a quedarse a vivir allí.

No obstante, hacía tres años que Hanbei se había mudado a Osaka, según había comentado en las cartas que enviaba al Banzuiin. Cuando los Tsukamoto se establecieron en Edo, volvieron a comunicarse regularmente con él.

«Tengo que ver a Hanbei. Seguro que, si le pregunto, me dirá algo…», pensó Itarō.

Estaba convencido de que él conocía la causa de la muerte de su padre y aquella sería la manera más rápida de determinar quiénes eran sus enemigos.

Un día antes de abandonar Edo, Tsukamoto Itarō visitó la mansión Mizuno en Banchō. Tras la muerte de su padre, el vasallo Kimura Sagobē había presentado sus respetos ante Mizuno Hyakusuke en nombre de Sakurai Shōemon, de modo que la visita del joven Itarō era a título personal, para manifestarle su agradecimiento.

El centinela que protegía el inmenso portón principal de la impresionante residencia de los Mizuno se acordaba de él y lo dejó pasar.

Como cabía esperar de la mansión de un clan orgulloso del poderío que le otorgaba su asignación de tres mil koku, dicho portón parecía una casona tipo nagaya. El interior del recinto también era muy amplio.

La mansión era tan magnífica como la de un daimyō.

Afortunadamente, Mizuno Hyakusuke se encontraba allí y recibió a Itarō en sus aposentos con vistas al jardín central. Volvía a encontrarse desnudo de cintura para arriba y degustaba sake fresco con indolencia. Su pecho torneado, cubierto de un vello espeso, lucía enrojecido por los efectos del alcohol.

Tal comportamiento resultaba del todo impropio para alguien que, pasados unos años, heredaría la mansión de un hatamoto de los Tokugawa con un estipendio de tres mil koku.

Todavía no habían pasado ni treinta años desde el final de la guerra, muy pocos para que los samuráis de toda clase y condición hubieran abandonado sus costumbres guerreras.

Hasta hacía diez años, muchos guerreros como Mizuno Narisada, el padre de Hyakusuke, habían merodeado por las calles de Edo buscando pelea y causando altercados, con sus estampados con calaveras y sus cotas de malla, sin hakama y con el dobladillo del kimono remangado para dejar las piernas al descubierto.

Estos alborotadores, conocidos como hatamoto-yakko, llevaban las empuñaduras de su juego de sables, uno largo y otro corto, envueltas en hojas de palmera blanqueadas, lo que motivó que también los llamaran Banda Shiratsuka, literalmente «banda de empuñaduras blancas». Con estas pintas de payaso se dirigían a Yoshiwara, donde cada vez que había una pelea entre samuráis decían: «Dejádmelos a mí», antes de sumarse a la trifulca con gran entusiasmo. A esto se veía reducido el ardor guerrero de los hatamoto en tiempos de paz.

Mizuno Narisada había sido uno de ellos, así que no era de extrañar que en incontables ocasiones hubiera despreciado a su hijo diciendo que no era digno de heredar el título de cabeza del clan. Padre e hijo se habían enzarzado en varias peleas y habían llegado al punto de quitarse la ropa y lanzarse al jardín en combates de sumo de varias horas tras los que ambos quedaban agotados.

—Entonces, ¿te vas a Osaka? —preguntó Mizuno Hyakusuke al escuchar las palabras de despedida de Itarō. A continuación se sumió en un silencio pensativo—. Pero… Supongo que volverás a Edo. Sería un problema que no lo hicieras. —Miró fijamente el rostro de Itarō, que no respondió—. Muy bien. Cuando regreses, te ayudaré en lo que necesites. No olvides mi nombre.

Dicho esto, se encaminó al fondo de la estancia con determinación y volvió portando cincuenta ryō.

—Este es mi regalo de despedida.

Itarō, por supuesto, no quería aceptarlos. Pero rechazarlos habría supuesto una afrenta para Mizuno Hyakusuke, así que tuvo que hacerlo.

—Estoy en deuda con vos.

Cuando Itarō salió de la mansión, el sol todavía estaba alto.

Acababa de terminar el festival Sannō de Akasaka, que se celebraba el quince de junio, y en las calles de Edo hacía un calor de justicia.

Cinco años antes, durante la excavación del foso exterior del castillo, se había despejado una franja que iba desde la puerta de Yotsuya a la de Ichigaya, junto a las residencias de los hatamoto. La mansión de Mizuno se encontraba en una de sus esquinas, que se conocía vulgarmente como Dote-Sanbanchō.

Itarō tomó una calle en dirección sur para salir a la avenida de Kōjimachi, bordeada de casas de hatamoto. Un poco más adelante, a la derecha, se encontraba un amplio solar vacío que servía como cortafuegos y que estaba cubierto por las malas hierbas del verano. Más allá, se veía el enorme tejado del templo Shinpōji.

Entonces, el muchacho se detuvo abruptamente.

Había alguien entre la hierba.

Se trataba de un hombre vestido con un kimono fino de color tostado y un sombrero cónico de mimbre que le ocultaba el rostro. Por su complexión alargada y huesuda, Itarō supo enseguida que se trataba de un rōnin.

El joven escudriñó la franja herbosa y el rōnin, tumbado entre la vegetación, se incorporó levemente.

«Me está vigilando…».

Efectivamente. Aunque el sombrero de mimbre le tapaba la cara, estaba siguiendo a Itarō con la mirada. Podía notar que no le quitaba el ojo de encima.

El cielo lucía azul y despejado. Se oían martillazos a lo lejos, como si estuvieran construyendo un nuevo edificio, y el canto de las cigarras en la arboleda.

«¿Quién será?», pensó.

Sabiendo cómo había muerto su padre, Itarō tenía motivos para estar intranquilo…

Si te ha enganchado las historia, no esperes para seguir leyendo. Pulsa aquí para hacerte con el libro completo.

Respuestas