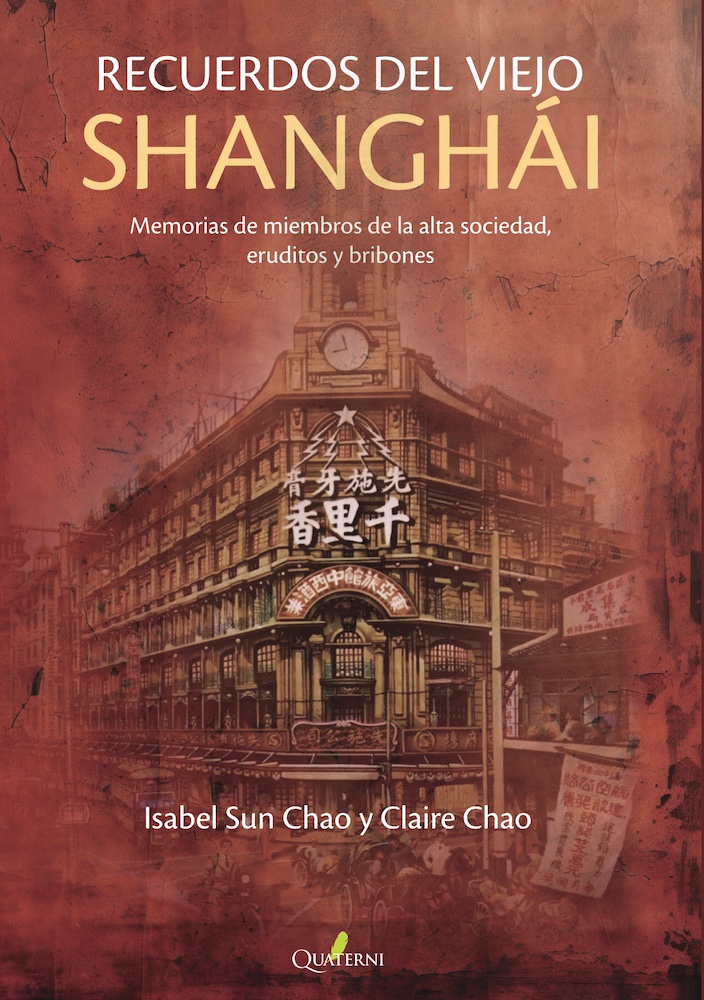

Recuerdos del viejo Shanghái

Recuerdos del viejo Shanghái

Autoras: Isabel Sun Chao y Claire Chao

Capítulo 7. Esto sí es espectáculo

Antes de que Shanghái se convirtiera en lo que hoy es, era un pantanoso pueblo de pescadores, donde el río más largo de Asia se encontraba con el océano más grande del mundo. La ciudad nació del vicio, que, a su vez, fue la consecuencia de un comercio y un colonialismo descontrolados, un puerto abierto en el que la importación ilegal de opio acortaba las vidas de miles de personas y donde la legislación china concedía inmunidad a los occidentales.

En los años 30, cuando Muma estaba haciéndose mayor, no se requería pasaporte ni visado para vivir allí. Shanghái era un puerto para los desplazados: los rusos que huían de los bolcheviques, los judíos que huían de los nazis, los comunistas que deseaban ocultarse y los refugiados que buscaban ponerse a salvo de las propias revueltas políticas de China. Con la vida en constante peligro, no era de extrañar que el «París de Oriente», apelativo con el que se la conocía, se convirtiera en un lugar de indulgencia y excesos. Los residentes de Shanghái aprovechaban cualquier oportunidad para sentirse vivos, o simplemente para esca- par de la realidad, ya fuera dando una calada a una pipa de opio o bailando valses toda la noche en brazos de sus parejas en un salón de baile.

Shanghái era un lugar en el que el glamur y la opulencia convivían con la pobreza y la miseria. Sus calles eran tan diversas como sus habitantes. En los asentamientos extran- jeros, los edificios de oficinas neoclásicos y rascacielos art déco se erguían sobre las tiendas y cafés en elegantes bulevares bordeados por árboles. A unas pocas manzanas de distancia, los habitantes mayoritariamente chinos de la ciudad subsistían a duras penas en precarias y laberínticas casas adosadas dispuestas en hileras. Los lujosos Packard y Rollls Royce circulaban imponentes a lo largo de los grandes bulevares de la ciudad, pasando ante conductores de palanquines descalzos y «carritos de efluvios» tirados por caballos y cargados con excrementos. Los extranjeros lla- maban «coolies» a los indigentes que atestaban las calles, adoptando el término chino kuli, que significa «trabajo duro». A otros los llamaban biesan —palabra de slang de Shanghái que significa «los sin tres»—, aludiendo a que eran mendigos sin las tres necesidades básicas de la vida: ropa, comida y vivienda.

Ninguna otra ciudad del mundo tenía a tantos habitan- tes hacinados en tan poco espacio. Los canosos hombres rusos se citaban en el restaurante Cosmopolitan, en torno a unas cuantas piroschkis (empanadillas de carne) y humean- tes boles de borscht (sopa de remolacha); los hombres de

negocios europeos saboreaban cócteles en las largas barras de los clubs de caballeros, mientras sus esposas sorbían tazas de té Darjeeling en los lujosos hoteles del Bund. Los chinos tenían sus propios lugares de reunión, como el res- taurante budista favorito de Qinpo, que servía únicamente comida vegetariana cocinada para que remedara la carne de cerdo, el pollo o el marisco.

Pero si un lugar resumía la esencia de Shanghái ese era el Great World (o Gran Mundo), antaño descrito por el director de cine austriaco-americano Josef von Sternberg como una «carpa de circo, un teatro, un casino, un bal- neario, un burdel y el Folies Bergère en un solo lugar». Propiedad del infame gánster Huang, «Cara de viruela», el Gran Mundo tenía su lado oscuro, pero a una chiquilla como yo le parecía una aventura de lo más memorable y excitante.

Respuestas