La senda secreta. Capítulo 4.

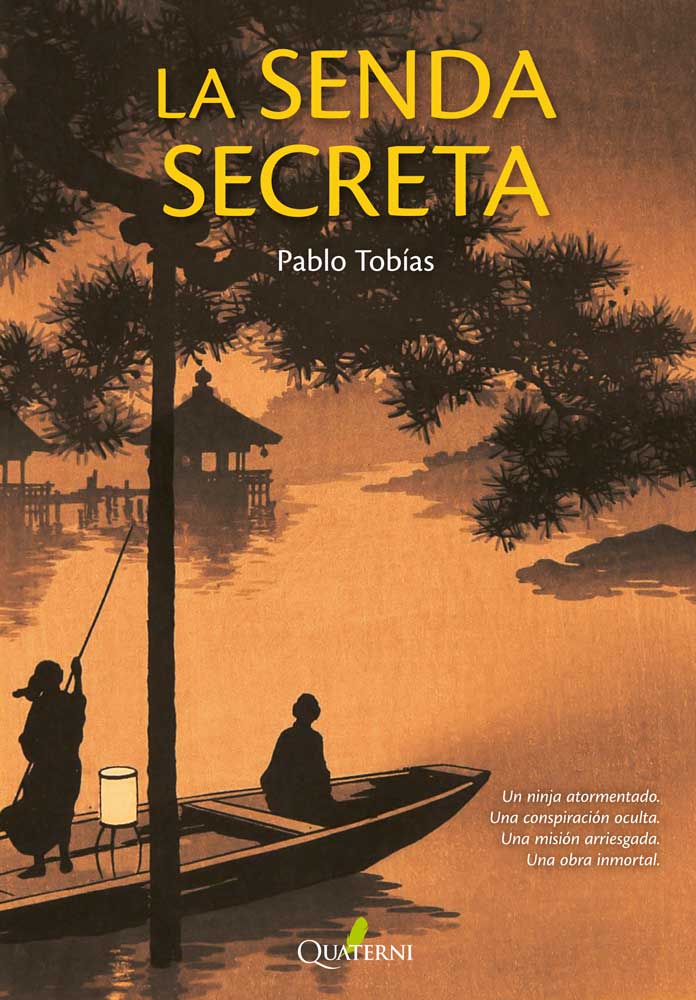

La senda secreta

Autor: Pablo Tobías

Capítulo 4

1689

Los cerezos apenas se mecían por el viento que acercaba las nubes a la luna, y hasta el riachuelo que descendía plateado entre las piedras parecía acallar también su voz en la noche serena del bosque. No ululaba el búho en su rama ni croaba la rana en la vereda, y apenas alguna luciérnaga se atrevía a com- parar su luz minúscula con la que en el firmamento robaba la suya a las estrellas. Solo el lago, sereno, se atrevía a mirar tanta belleza a la cara, logrando con su osadía que en su superficie cristalina otra luna llena iluminase el cielo de las carpas.

Unos pasos acelerados rompieron la quietud.

Pasos toscos, desesperados en su velocidad y atropella- miento; pasos que huían de un palanquín roto y de cuatro porteadores muertos a manos de la oscuridad. Los pasos del comerciante Katsuragi Kenji. Los pasos de un hombre aterro- rizado.

Procurando no tropezar por culpa de sus sandalias geta, Katsuragi corría sin rumbo buscando escapar de no sabía bien qué, de la muerte en cualquier caso, y su desordenada carrera le hizo abandonar el camino y adentrarse cada vez más y más en el bosque. Apenas sin aire, miró atrás una última vez solo para comprobar que ya nadie lo seguía y, entre bocanada y boca- nada, hasta se permitió esbozar una sonrisa. Cuando la espada atravesó su pecho y frenó en seco su carrera, el pobre hombre entendió por fin que ni el destino ni la oscuridad dejan escapar a aquel que traiciona a su señor.

Con un último suspiro, el comerciante resbaló por la hoja asesina hasta hacerse uno más con el silencio de bosque. La sombra que acababa de matarlo, una más entre los cerezos, des- apareció sin perturbar por un instante la paz que volvía a reinar en la noche cuando, siguiendo sin oposición los designios del viento, las nubes atraparon por fin la luna llena haciendo aún más notoria su belleza.

Junto al cadáver, un cuervo levantó el vuelo sin dar siquiera un graznido, poniendo rumbo al corazón del imperio.

***

En la noche de Edo solo había dos tipos de gente con dinero: quienes se disponían a empezar la velada asistiendo a una atrevida obra teatro kabuki o quienes venían de verla y se dirigían ya a emborracharse mientras se deleitaban con los infinitos talentos de las geishas. Samurai o comerciantes, todos disfrutaban por igual del nuevo mundo que había brotado en Japón durante los últimos años, un mundo extraño pero a la vez excitante, un mundo flotante ajeno a la realidad de su propia Historia, nutrido de años de paz, de placer y de bonanza. Y de una felicidad que solo podía conducir al arte.

Sin embargo, al contrario que a la mayoría de sus compa- triotas, poco o nada parecía importarle todo esto al mecenas Takahashi Samanosuke, más concentrado en la pequeña belleza que posaba ante sus ojos. Era una joven de piel blanquecina y ojos negros, donde brillaban reflejadas las llamas de las velas que iluminaban apenas una parte de la alcoba. Diminu- tas gotas de sudor corrían por su escote entreabierto, dejando leves regueros húmedos en unos pechos que a Takahashi se le auguraron más suaves aún que la seda del furisode con el que acababa de agasajarla. Enfermo de anticipación, el patrono buscó darse importancia hablando de cómo el teatro que tenía

proyectado construir iba a ser uno de los edificios más lujo- sos y altos de la ciudad, pero la chica, lejos de interesarse, se acercó a él y lo empujó sobre el futón con un gesto tan firme como calculado. Aprovechando que ahora el kimono de él estaba entreabierto bajo su obi19, la joven no dudó un instante en acercarse con una intención que hasta a Takahashi dejó sorprendido en una muchacha de su edad. Sin embargo, sus ilusiones se desvanecieron pronto cuando ella, casi jugando, le hizo ver que no estaba dispuesta a ponérselo tan fácil. Si quería eso, sería él quien debía dárselo a ella primero. Desaforado, el hombre se incorporó solo para volver a caer sobre la joven, que abrió sus piernas con descaro acomodando entre ellas la cabeza del mecenas, quien por un segundo pensó que estaba a punto de rozar el cielo. Se equivocaba, pues atento como había estado a la joven no vio el cuervo que se había posado en silencio junto a la ventana, ni cómo al contemplarlo la mirada de ella se había endurecido por un instante, tan oscura que ni las llamas quisieron reflejarse más en sus pupilas. Takahashi Samanosuke, como todo hombre de dinero al caer noche, solo ponía atención en su propio goce y, por eso, no percibió tam- poco cómo la joven incorporaba su postura, ni entendió lo que ocurría cuando aprisionaba su cuello entre sus muslos. “Es un juego”, pensó mientras la joven desprendía las agujas con las que llevaba sujeta su larga y negra cabellera, que cayó devo- rando en su libertad el dibujo de flores de su nuevo furisode. “Es la mejor noche que jamás he tenido”, se atrevió incluso a murmurar el hombre, ajeno a que eran esas mismas agujas las que estaban a punto de atravesarle la vida.

Dos leves trazos de sangre y el graznido de un cuervo fueron los únicos testigos de la muerte del mecenas Takahashi Samanosuke.

La joven, sin titubear un instante, se puso en pie, recogió de nuevo su cabello en las disimuladas armas, se vistió y salió a

la calle a ser una más con la ciudad, como si lo que acababa de ocurrir no tuviese que ver enteramente con ella.

Las llamas que apenas unos minutos antes ardían en sus ojos lo hacían ahora sobre el tatami y las paredes de madera del edi- ficio que, como toda morada de muerto, pronto devendría en cenizas.

Capítulo 3 | Capítulo 5

No esperes para seguir leyendo. Pulsa aquí para hacerte con el libro completo.

Respuestas