La senda secreta. Capítulo 2.

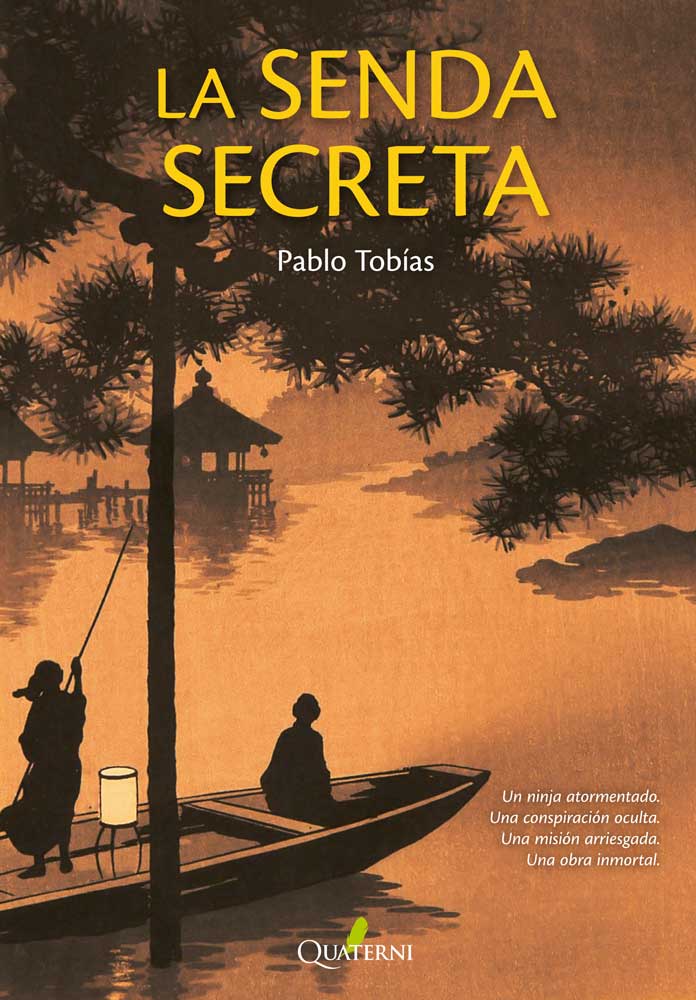

La senda secreta.

Autor: Pablo Tobías

Capítulo 2

1689

Matsuo Bashō sintió que una suave mano lo arrastraba fuera del sueño y lo posaba de nuevo en su lecho. En la oscuridad de sus ojos cerrados, como cada mañana antes de volver a apreciar la luz que se colaba en su cabaña a través de las hojas del banano que le había dado su última identidad como poeta, creyó oír a lo lejos el sonido del agua en el viejo estanque. Sin embargo, salvo por él, toda la casa estaba en calma.

Abrió los ojos.

Nada a su alrededor.

Solo recuerdos.

Como cada mañana, Bashō intentó dejarlos atrás. Se puso en pie, saludó juntando las palmas de las manos a la figura de Buda que compartía espacio con él y sus escritos y salió al exterior, estirándose con un fuerte bostezo. Una vez fuera, se colocó entre el banano y el arroyo que hacía fluir la vida en ambos, miró al cielo deseando descubrir qué forma tendrían ese día las nubes al pasar quemándose frente al sol y respiró hondo. Una brisa fresca se coló en él casi sin querer y llenó también hasta el último surco de su cara.

“Mi rostro es ya como una máscara de aire”, pensó; “una máscara antigua… No, vieja”. Sediento, introdujo en el manantial su cuenco de cerámica, donde el oro con el que se habían restañado sus grietas brilló con fuerza antes de volver a emerger.

“Quizá mi rostro es como este cuenco”, se dijo mientras miraba su agitado reflejo entre trago y trago; “y la máscara de

mis surcos debiera ser como el sol. No… Aunque las cicatrices se tapen con oro, su porqué sigue siempre presente”.

Bashō dejó el cuenco a un lado y se dispuso a comenzar a escribir allí mismo. Apenas empezó a sentir que su rostro quizá fuera como el papel y su máscara tal vez de tinta, un olor intruso pero a la vez familiar le perturbó y le hizo concentrarse de tal forma que cualquier extraño que hubiera pasado en ese momento por allí habría pensado que en ese jardín había dos árboles y no uno.

—Puede que mirando un cielo haya descubierto otro… —dijo de pronto esbozando una sonrisa.

Se oyó movimiento entre las hojas, al principio leve, luego constante de pasos, hasta que por fin Sora salió de la enramada y se hizo visible.

—Parece que es imposible encontrar desprevenido al maestro, tanto de cuerpo como de inspiración…

Bashō se alegró de ver a su amigo y alumno, siempre apuesto y siempre bienvenido en su hogar, aunque en el momento de ir a saludarlo se dio cuenta también de que algo le ocurría.

—¿Qué es? —dijo casi como si las palabras escaparan de su boca.

Como única respuesta, Sora avanzó los pasos suficientes para quedar ante su mentor y, tras postrarse ante él, extendió ambos brazos mostrándole el pequeño pergamino lacrado objeto de su presencia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Bashō solo con verlo y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para extender su mano hasta él y asirlo. El tacto de aquel papel, de aquel sello, abrasaba su piel y su memoria. Sintió el impulso de lanzar ese mensaje maldito al agua, después él de abrirlo, pero un descomunal peso acabó por vencerlo y lo único que pudo hacer fue dejarlo donde estaba, en las manos de su amigo.

—No… —musitó Bashō—. No puedo.

Y sintiendo que el aire desaparecía de su cara, sus pulmones y del mundo mismo, regresó a refugiarse a su choza, intentando convencerse de que había posibilidad de huir de aquello, que no era otra cosa que su propia vida.

Al instante, el shōji se hizo a un lado y la silueta de Sora se recortó por igual en el umbral y en el suelo de la estancia. Bashō, de espaldas a él y a Buda, sintió cómo lo escrutaban. Supuso que Sora, que lo conocía y lo quería bien, estaba buscando las palabras exactas para aquel momento, pero pronto se dio cuenta de que en realidad su amigo y discípulo solo quería confortarlo con su presencia, pues con aquel silencio era innecesaria ya cualquier conversación entre ellos. Sin embargo, Sora tuvo la merced de añadir unas palabras. Diecisiete sílabas que lo cambiaron todo.

—Yo compartiré su camino, sensei, hasta el gris Norte.

Bashō notó que una lágrima resbalaba por su mejilla, pero jamás supo si fue de agradecimiento o de tristeza.

El sol había bajado y la temperatura era más agradable. Fuera, en el patio, algunas aves picaban despreocupadas los granos que Sora había tirado al exterior por la ventana después del almuerzo. Dentro de la cabaña, era la tercera vez que Bashō leía el pergamino, la primera que lo hacía con calma, pero aun así no estaba seguro de abarcar del todo lo que el mensaje omitía.

—Tú llevas años a su servicio, Sora, ¿qué pretenden? —preguntó a su discípulo, que sentado frente a él lo miraba con paciencia.

—Intentan que la paz perdure, como siempre. Por eso quieren que les informemos de lo que esté ocurriendo.

—Enviar al Norte a un viejo poeta y su discípulo no son garantías de nada.

—¡Tiene solo 45 años, maestro, pocos más que yo! ¡No es usted un viejo en absoluto! —replicó Sora casi riendo—. Y, además, enviarnos son buenas medidas: ¿quién mejor que un par de poetas para garantizar que Japón viva por siempre en un mundo flotante?

Bashō meneó la cabeza en uno de sus gestos característicos, desdeñando las palabras de su alumno por saberlas vacías de fondo en su exceso de forma. Sora, sin embargo, no se dio por vencido.

—Por otra parte…

—¿Qué?

Sora se dispuso a responder consciente de cada palabra que iba a pronunciar, esforzándose tanto en que su respuesta fuera perfecta como en que no se percibiera la intención que había tras ella.

—Usted siempre ha dicho que le fascinaba la idea de ver la luna llena sobre la bahía de Matsushima.

—Así es. ¿Y?

—Que, ya que vamos en esa dirección, opino que sería un buen momento para retomar sus viajes y escribir. Sería también una forma inteligente de disimular nuestras intenciones.

Bashō no pudo evitar mirarlo con interés durante un instante, pero en menos de la fracción de segundo que tardó en arrepentirse, Sora ya le había descubierto.

Satisfecho por haber acertado, no pudo sino seguir adelante.

—Siempre dice que quiere seguir los pasos del gran Saygiō-sensei, y su fama es ya la de un monje errante por más que últimamente no salga de esta casa…

—¡Ni hablar! —replicó súbito el maestro con una ira tan desconocida en él que sorprendió a ambos.

Sora tragó saliva. Desde fuera llegaba nítido el sonido de las aves, que competían por hacerse con las últimas migajas. Bashō, arrepentido, se secó con las yemas de los dedos las gotas de sudor que, pese al suave tiempo, habían comenzado a perlar su frente.

—Lo siento —prosiguió más calmado—. Pero no puedes pedirme que mezcle esto con la poesía, que lo intente acallar siquiera con ella. Algo así es lo contrario a la poesía.

Sora se postró ante él, pero de sus labios no salió una disculpa sino una súplica.

—Entonces, maestro… —dijo con la garganta seca—. Conviértalo usted en una.

Las aves del patio emprendieron el vuelo, dejando encargado al silencio de acabar atrapando su aleteo.

Sora tardó en levantar la cabeza y, cuando lo hizo, temeroso de encontrarse por primera vez ante el rechazo absoluto de su maestro, lo que vio frente a él fue un hombre dubitativo.

El sol siguió moviéndose, inmóvil. Las sombras siguieron creciendo.

—Sensei… —acertó a decir por fin con tono inquieto, sabedor de lo que les ocurriría si rehusaban la misión—. Sabe tan bien como yo que esto tenía que pasar tarde o temprano, que incluso mi llegada a esta casa se provocó en origen para poder convenir este momento.

Como única respuesta, Bashō se limitó a leer el mensaje una cuarta vez.

Sora se dio cuenta de que las pupilas de su mentor se contraían sobremanera, y que incluso se concentraban todavía más cuando levantó la vista del pergamino y la clavó en él.

—Así que el shōgun quiere arruinar al Clan Date para prevenir una revuelta… Parece que por fin Date Tsunamune intentará llevar a cabo su venganza a través de su heredero Tsunamura. Qué gran verdad es que, en este ciclo sin fin, las faltas del padre siempre pesan en el hijo…

Sora sonrió hacia dentro y bebió un trago de agua antes de responder casi de carrerilla.

—Tokugawa Tsunayoshi-sama solo ha ordenado restaurar el mausoleo del santuario de Nikkō donde descansan los restos de su bisabuelo, el insigne Tokugawa Ieyasu. Nada más.

Ante la mención del santuario, la mente de Bashō pareció vagar a otro lugar por un instante, aunque su atención no tardó en regresar para continuar escuchando.

—Y ha considerado que nadie mejor que Date Tsunamura para semejante labor —prosiguió Sora—. Después de los escándalos que han rodeado al Clan Date durante tantos años, es una gran oportunidad para restaurar su imagen.

Bashō le observó un momento e, inmediatamente, comenzó a dar palmadas. Su cadencia era lenta pero no por ello desganada.

—¿Qué ocurre? —preguntó Sora sin alcanzar a comprender.

—Cuando se escucha una buena composición hay que aplaudir, deberías saberlo —respondió Bashō con total seriedad.

Sora, desprevenido, no pudo evitar reír, y enseguida el maestro rio con él. Algo se había roto, sí, pero algo también se había restaurado. Bashō también se dio cuenta y, por un instante, se sintió mejor. Menos dañado. Como el kintsugi de su cuenco: a la vez fracturado y entero, hecho en parte de oro debido a sus cicatrices.

—No quiero hacerlo —musitó.

—Lo sé.

—Pero lo haré.

—Lo sé.

—Solo tengo una última pregunta.

—La respuesta es “sí” —atajó Sora con total seguridad. Bashō clavó de nuevo sus ojos en los suyos y se dio cuenta de que en ellos habitaba la sinceridad de todo espejo.

—¿Y cómo sabes qué te voy a preguntar?

—Porque solo hay una última pregunta posible, maestro —respondió el discípulo—. Y, sí, después de este viaje, será exonerado usted de sus deberes para con el Clan Tōdō y el shōgun tal y como le fue prometido en su día.

Bashō sintió que un enorme peso le abandonaba el corazón solo para ser reemplazado por otro, aunque este se le antojó más grato, más apacible.

—El único deber de un ninja es la muerte.

Sora asintió, grave, pero Bashō se limitó a inclinarse con un gesto de agradecimiento hacia su alumno, que era a su vez un gesto de aceptación a lo que se requería de él y a la realidad de ese mismo instante. Cuando se incorporó, tuvo la certeza de que un círculo abierto muchos años atrás comenzaba por fin a cerrarse, oscuro y denso como la tinta con la que los maestros zen capturan su esencia.

No esperes para seguir leyendo. Pulsa aquí para hacerte con el libro completo.

Respuestas